グスタフクリムト(1862年~1918年)はオーストリアを代表する画家です。

1862年にウィーン郊外の金細工師の息子として生まれたグスタフクリムトは14歳でウィーン工芸美術学校に入学し、絵画を学びながら芸術カンパニーを創立し、皇帝フランツ=ヨーゼフと皇妃の銀婚式を祝う行列装飾や、ブルク劇場のウィーン美術史美術館の壁装画を手がけました。1894年にはウィーン大学大講堂の「法学」、「哲学」、「医学」の天井画の製作依頼を文科省より受けます。しかし、伝統的な様式にそぐわないと批判されて最終的には展示を取り下げました。

1900年代にグスタフクリムトは「黄金様式」を確立させます。黄金様式は金と工芸的な模様と人物を融合させたものです。この黄金様式として代表的な作品が「接吻」です。接吻には黄金の光に包まれるようにして固く向き合う男女が描かれている作品です。

黄金様式はエジプト美術や日本の金屏風に影響を受けた事や代々続く彫金師の家系に生まれていることが黄金様式という独自の作風を生み出していったのではないでしょうか。

油絵の画家一覧

前川 強

前川 強(まえかわ つよし)は、前衛芸術グループである『具体美術協会』に属する日本を代表する抽象画家、美術家の一人である。

1959年より具体美術協会の創設者である吉原治良に師事。

織りの粗い麻布(ドンゴロス)で『ひだ』を形成し、着色するというユニークな手法で絵画の制作をした。この作品が吉原治良に高く評価をされ、第8回の具体美術展に出展、1963年には具体芸術協会に入会をする事となった。

その後、前川 強は、具体美術の代表作家として、松谷武判・向井修二と共に名前のイニシャルから「3M」と呼ばれ、1966年には、グタイピナコテカにて「3M」による3人展を開催をした。

1972年には師である吉原の死去をきっかけに『具体美術協会』が解散されるが、前川は、ミシンで細かく縫った布(リネン)による技法で絵画の制作をし、1982年には「現代日本絵画展」大賞を受賞、その後も国内で多くの賞を受賞し、偉大な功績を残した。

萬 鉄五郎

萬 鉄五郎は、大正~昭和初期の洋画家です。岩手県花巻市出身です。高等小学校の頃より、その非凡な才能は知られていました。1907年、東京美術学校(現・東京藝術大学)に首席で入学します。美術学校の卒業制作は日本におけるフォーヴィスムの先駆として知られる「裸体美人」です。萬は、その頃日本に紹介されつつあったポスト印象派やフォーヴィスムの絵画にいち早く共鳴しました。特にフィンセント・ファン・ゴッホやアンリ・マティスらの影響が顕著でした。黒田清輝らのアカデミックな画風が支配的であった日本洋画界に、当時の前衛絵画であったフォーヴィスムを導入した先駆者として萬の功績は大きく、晩年は日本画の制作や南画の研究も行っておりました。

緑和堂では、萬鉄五郎の作品を強化買取中でございます。売却を検討されたい作品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

藤井 勉

藤井勉は秋田県生まれの洋画家です。画家を目指し、岩手大学特設美術科に入学しその後、1976年に第12回シェル美術賞展で佳作賞を取り、翌年には昭和展では優秀賞をとるなど数々の素晴らしい賞を受賞しています。藤井勉の作風は<少女><静物><猫>を題材にした絵画作品ではないでしょうか。日本画のように落ち着いたトーンの背景に、パステルのような優しいタッチと色合いで見る人の心を落ち着かせます。藤井勉が描く作品は丸みを帯びた描写で、どんな部屋の雰囲気でもマッチしそうな懐の深さを感じます。

田染 幸雄

田染幸雄は1930年に山口県徳山市に生まれます。1945年に第三海軍燃料廠幹部養成所にて就学中に終戦を迎えます。

1949年に松田康一が主宰する岩国美術研究所にて絵を学びます。

1950年徳山市で暖流会を結成します。1957年には上京し、1971年からは日本洋画壇新鋭作家展に出品を始めます。

その後、1972年~1974年まで形真展に出品し、飯田画廊にて1973年より個展を開きます。1974年新自然協会を設立し、翌年より同協会の個展に出品します。

1978年からは渡欧し二年後の1980年に、家族と共に渡仏します。一年ほど海外で過ごし日本へ帰国すると飯田画廊にて滞仏作品展を開きます。1983年銀座東京セントラル美術館「日本美術の精鋭150人ポスト・コレクション」展に出品。その後1986年に日本洋画商展に出品します。

その後各地で個展を開きました。

2007年逝去いたしました。享年76歳でした。

平川 敏夫

平川敏夫は愛知県豊川市出身の日本画家です。平川敏夫は京都の稲石着尺図案塾で日本画の基礎的な技術を学びますが、開戦のためまもなく帰郷し、中村正義との出会いによって本格的に日本画の制作を始めるようになります。初期の作風は素朴派を思わせる幻想的な表現で漁村や夜の庭園、水辺の景色などを描き、第18回新制作展では《月の庭》など庭四題が新作家賞を受賞します。やがて画面の色調は褐色系に寄り、陰影を強調した線でフォルムを切り抜く新たな表現様式へと踏み込むようになります。1970年代からはこれらの樹木のなかに古寺の塔を配した連作を発表します。「塔は樹の魂」として画面のなかで象徴的な位置を占めます。 1980年代より画面から色彩が影を潜めるようになり、墨の濃淡を主体とした画境に到達します。

鈴木 信太郎

鈴木信太郎は東京都八王子市生まれの洋画家です。 1910年、白馬会洋画研究所に入り黒田清輝に師事します。1913年からは八王子の府立織染学校専科に入学し、織物図案を修学しました。そののち上京し、染織図案家・滝沢邦行に師事 …

五味 悌四郎

五味悌四郎は東京出身の洋画家です。 1918年に東京都台東区で生まれ、川端画学校を経て東京藝術大学に入学します。1945年の第1回日展から出品し、1947年からは一水会でも出品をはじめます。 その後は渡欧してパリの美術 …

平賀 亀祐

平賀亀祐は三重県志摩市志摩町片田に、漁師の平賀利三郎の一人息子に生まれました。絵を描くことと西洋絵画への興味から、漁師を継がず、1906年3月、16歳の時、神戸港から外国船でサンフランシスコに渡りました。父親からもらっ …

秋野 不矩

インドに魅せられてインドの風景、寺院、人々を描いた日本画家として有名なのは秋野不矩でしょう。 1908年に静岡県磐田郡二俣町(現在の浜松市天竜区二俣町)に生まれた秋野不矩は女学校に通いながら絵の勉強をしており、19歳の頃 …

J.トレンツ・リャド

20世紀最後の印象派と呼ばれているリャドは、1944年にスペイン・カタルーニャ州のバダロナで生まれました。 1955年頃からバルセロナのアカデミーで絵を描き始め、その後はバルセロナのサン・ホルヘ高等学校で絵画を学び、在学 …

山口 華楊

山口華楊は京都府中京区の出身です。 幼い頃から粘土や筆を使って動物を写すことを好み、明治45年に小学校を卒業後、岸竹堂や竹内栖鳳の弟子である西村五雲に入門しました。 病弱だった師・五雲の勧めにより、大正5年に京都市立絵画 …

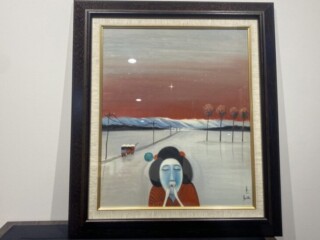

ジャン=ピエール・カシニョール

現代フランス画壇を代表し、日本と繋がりが深い画家としても知られている人気作家といえば、カシニョールでしょう。 1935年にパリに生まれたカシニョールは父親が高級衣服店を経営していたこともあってか、幼少期よりモデルの女性た …

斎藤 真一

斎藤 真一 1922年7月6日~1994年9月18日 瞽女(ごぜ)を題材にした作品を多く描いた事で有名な画家といえば斎藤真一でしょう。 瞽女とは盲人の女性旅芸者を指す言葉であり、各地を転々と旅しながら三味線で説話やその土 …

田崎 広助

熊本県の阿蘇山や富士山を描いていた画家として創造するのはなんといっても田崎広助でしょう。 1898年に福岡県に産まれた田崎広助は子供の頃より画家を志していたそうでしたが両親の反対があった為、美術学校への進学を諦めて福岡県 …

原 精一

昭和を生きた画家、原 精一。裸婦像を得意とし、憂いのある女性の美を描いた作品を数多く残しています。 原は1908年、神奈川の寺院の長男として生まれました。学生時代に萬鉄五郎の作品をみて感銘を受け、萬の数少ない弟子となりま …

ジャン・ジャンセン

ジャンセンは1920年アナトリア(現在のトルコ)にて生まれました。父はアルメニア人、母はトルコ人と当時のオスマン帝国の情勢では非常に危うい立場でした。家族は危険な故郷を離れ、ギリシャに移り、その後フランスへと渡りました。 …

クリスチャン・リース・ラッセン

クリスチャン・ラッセンはアメリカのカリフォルニア州、海沿いの町であるメンドシーノ出身の画家です。 ラッセンが11歳の時にハワイ・マウイ島へ家族で移住し、1976年より作品を発表します。幼少のころハワイに移り住んだラッセン …

ミッシェル・バテュ

ミッシェル・バテュは、フランスの女性画家で、フランス国防省海軍公認画家に選出された人物として有名です。 海軍画家とは、海軍と共に軍港を訪れ、各々のテクニックでそれを表現します。彼らの作品は、海軍業務のルポルタージュとも呼 …

元永 定正

自然現象を用いた抽象作品を得意とした画家・元永定正。近年の具体美術の再評価とともに、現在その人気は国内外問わず非常に高いものとなっています。 定正は1922年、三重県に生まれました。学校卒業後は工具店や国鉄に勤務しました …

斎藤 清

斎藤清は1907年生まれ、福島県河沼郡坂下町出身の版画家です。 生まれは会津ですが、4歳の時に北海道の夕張に移住しています。幼いころからイラストを描くのが好きで、24歳で上京してからも広告業をしつつ、独学で油絵を描いてい …

岡田 三郎助

繊細な筆使いで柔らかく描かれる女性像。洋画の中に日本的な優美さを取り入れた女性を描いたのが、洋画家・岡田三郎助です。 1869年、佐賀に生まれ、11歳で岡田家の養子になった後、洋画家の道を歩むこととなります。 1894年 …

小林 和作

小林 和作(1888年8月14日~1974年11月4日)日本の洋画家で作品は、主に風景画になります。 1888年山口県吉敷郡秋穂長(現・山口市)の裕福な地主の家に生まれます。京都市立美術工芸学校卒業。 京都市絵画専門学校 …

上村 松篁

上村松篁は日本画の巨匠である上村松園を母に持ち、上村松篁も花鳥画の最高峰と言われた作家です。 京都に生まれた上村松篁は、幼いころより母・上村松園が絵を描いていたことも影響して自然と画家を志すようになります。しかし、松園は …

上田 臥牛

昭和初期から平成にかけて活躍した日本画家の一人に上田臥牛という方がいます。 1920年に兵庫県に産まれた上田臥牛は川端画学校を卒業後に小林古径に師事し、端正かつ清澄な画風を学んでいました。 その後、1950年代にアンフォ …