余村展さんは、1949年、群馬県高崎市に生まれた洋画家です。

1968年、都立南高校卒業後画家になりたい気持ちはありましたが家族やまわりに否定されデザインの道に進もうと考え東京芸術大学を受験するも失敗。それからお茶の水美術学院に学びながら1972年、5度目の芸大受験に失敗、アルバイトをしながら独学で絵の勉強を続け、3年後、友人に画廊を紹介され、そこで認められますそこから現在も画家として活動を続けておられます。また活動の始めとしてデパートを中心に活動し現在は各地のギャラリーを巡り活動しておられます。

多くの挫折を経験しながらも諦めず自身の感性を磨き続けた作家であり、写実的な花や果物、引き込まれるような雰囲気を持つ人形の絵画を描かれる方です。

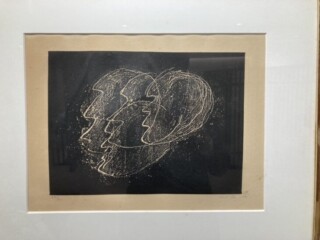

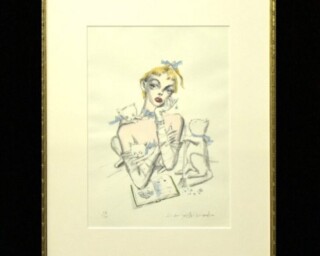

ジャン・フォートリエはフランスの抽象画家、彫刻家です。

1940年~1950年代の抽象画家様式である、タシスムの作家として重要な人物とされています。

幼少期から美術学校に通い腕を磨き、展示会の出品や個展を開くなどをして作品を発表していた。この頃描いていた作風は、感情を作品に反映させる表現主義と呼ばれています。

作品制作に力を入れていたが、評価を得られず金欠となり、スキーのインストラクターや、ジャズクラブを立ち上げるなどをして2年~3年程創作活動をしていない時期もありました。

創作活動を再開してからはレジスタンス活動を疑われ、ドイツの秘密警察に追われるなど過酷な日々を過ごしました。しかし、その経験から代表作の「人質」は生まれ、高い評価を獲得するきっかけとなりました。

戦後日本にも来日し個展を開催しており、1964年に亡くなったが、没後パリやスイスなどで回顧展が開かれるなど注目され続けている作家です。

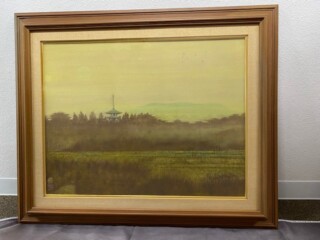

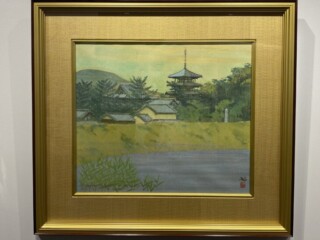

櫃田 伸也は東京出身の油彩画家であり、愛知県立芸術大学、東京藝術大学で教授も務めました。

1941年の東京都大田区で生まれ、64年に東京藝術大学の美術学部油画専攻を卒業します。66年には東京藝術大学の大学院を卒業し、同大学の非常勤助手となります。

70年からはNHKの美術部デザイナーとして働き、75年からは愛知県立芸術大学の美術学部絵画科油画にて教壇に立ちます。

79年からは国内外の個展やグループ展で作品を発表しつつ、ニューヨーク、パリに研修員として滞在、活動の幅を広げました。

2001年より東京藝術大学の絵画科油画教授となり、09年まで教壇に立ちました。櫃田の教え子には奈良美智や杉戸洋などがおり、教育者としての手腕が評価される一方、自身も多くの賞をこれまでに受賞しております。

櫃田伸也の描く作品は、空き地、水路、フェンス、コンクリートの壁、植物など、ごくありふれた身の周りの風景です。櫃田が幼少期を過ごした多摩川土手の斜面や広場は重要な風景のひとつであり、今昔の情景の断片をつなぎ合わせたような櫃田の描写には、どこか懐かしい感覚になります。

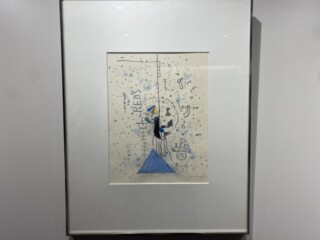

上野憲男は北海道出身の抽象画の作家です。10代で自由美術展へ初出品、初入選するなど、若かりし頃から高い才能を発揮していました。

その後は美術会の会員になるなど確かな地盤と評価を受け、執筆作業に力を入れることができました。この頃から特徴的な青を基調にし、文字や記号を浮遊させた独自性の高い作品を生み出すようになりました。

また「種子と惑星」シリーズを作成し強烈なオリジナリティーを確立しました。

作品から感じる情報は少なくもあり多くもある、ただの記号や文字、何でもない落書き、数式、はたまた世界の理や、死生観、どれが作品について言い表すのに正しいのか、はたまたどれも正しくないのか、見方や考え方は人それぞれです。

作品の執筆意欲は高く他にもシリーズ作品を発表し、物語を感じさせるシリーズや、新しい挑戦として青以外の原色を大胆に用いたシリーズなど、バイタリティ溢れる活動をしておりました。

上野憲男は自由な作風で自由に作品を作り続けた作家でしたが、2021年6月に心不全にてこの世を去りました。

自由と美を愛する気持ちは生き方と作品から感じられる、そんな感覚を与えてくれる作家です。

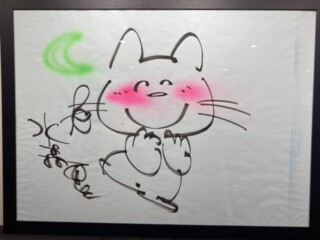

河嶋 淳司 1957年~現在

東京出身の日本画家になります。

東京藝術大学に在学中から、自身の作品発表を活発に行っており、昭和60年のギャルリー・ワタリでの個展を手始めにほぼ毎年の様に個展を開催しております。

平成6年には、百貨店で有名な高島屋のコンテンポラリー・アート・スペースや中野東急、川崎・所沢西武などでも個展を開催する等、百貨店からも評価をされている作家になります。

北辰画廊という銀座にある画廊で、毎年「三人展」を開いており、グループ展にも意欲的に参加し、日本国内外の「今日の日本画展」、「現代の日本の屏風絵展」等の展覧会にも選ばれて出品しております。

江戸初期の画家、宗達などの伝統絵画を学んでおり日本画素材とも真剣に向き合い取り組む一方、心理学も同時に勉強されております。中でもユング心理学を学んでおり、人の心の働きや意識のコントロールや認識を超えた無意識の動き等に注目し、人間の内面的な部分にも働きかける作品を制作しております。

そんな河嶋 淳司さんの作品には、単に動物を描いているだけでなく見る人によって作品のとらえ方が違って見えるのも魅力の一つかも知れません。

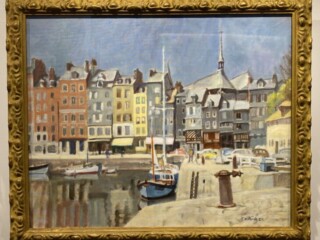

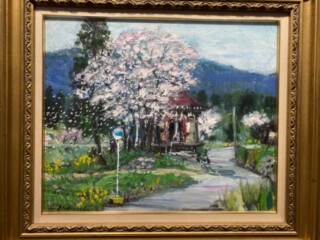

西村計雄さんは1909年の北海道出身の画家です。

幼少の頃から画家になることを志し、1929年に東京藝術大学に入学をしました。同期として岡本太郎さんや東山魁夷さんがいます。

この頃は家族をモチーフにした作品を手掛けており、戦後である1949年からは早稲田中学校・高等学校の教師をしておりましたが、1951年には単身渡仏をします。パブロ・ピカソの画商であったカーンワイラー氏と出会い、1953年パリを中心としたヨーロッパ各地での個展を開催いたし、作品の多くをフランス政府が買っていきました。1971年にフランス芸術文化勲章を受勲を致しました。1973年広島県にあります「広島平和記念資料館」300号の作品を寄贈されました。その後8年の歳月をかけ、300号の大作を20点作成してきました。

1990年、1992年に「西村計雄美術館」が2店オープンします。1995年には自身の地元でもある共和町に100点を超える絵画を寄贈します。これをきっかけに1999年地元の北海道共和町に「西村計雄美術館」が作られ、後に絵画5000点や愛用していた道具など数多くのものが寄贈されています。

2000年アトリエにて逝去されました。