中尾淳は徳島県出身の日本画家です。

1917年に生まれ、現在まで多くの優れた作品を残されています。

京都市絵画専門学校の出身であり、卒業後は女性画で有名な日本画家・寺島紫明に師事しました。この頃、絵画の派閥は多くありましたが、中尾はどこにも属さずに制作を続けました。そのため受賞歴が少なく、しかし現代でも多くファンがいる作家さんです。

中尾の作品は、日本女性を題材にした美人画を数多く制作していることが特徴です。

主に、舞妓を描いている作品が多く、鼓を打つ姿や二人が並ぶ構図などバリエーションを持って描かれます。日本女性らしい姿を描いた作風が特徴的で、鮮やかな色彩を使い、着物の細部までの描きこみは気品を醸し出します。

美人画でも比較的多く描かれる舞妓ですが、その中でも独特の舞妓の在り方が追求され、表現されています。

中尾の作品は、日本国内だけではなく海外の方からも人気があります。拝見する機会がございましたら、是非その上品な表現を感じ取ってみてください。

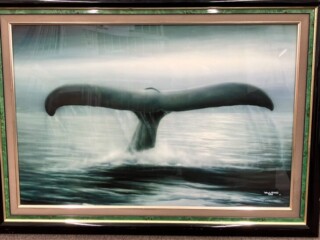

キモはアメリカ合衆国ハワイ生まれのマリンアート画家になります。

1962年に生まれ、8歳頃から鉛筆でのスケッチを描き始め、周りにある興味のあるものを模写していたそうです。

ホノルルコミュニティカレッジとアラスカ州立大学では美術を専攻し、特にシルクスクリーンと墨絵を始めとした東洋美術を学んでいました。

その後、自由に色を混ぜることが出来る水彩と油彩をミックスさせた手法を取り入れました。

サーフィンやダイビングなどのマリンスポーツを趣味とする彼の描く絵は、同じ生き物でもそれぞれの個性が絵に現れるほど、生き生きと描かれています。最近では彼の作品はアメリカを始め日本でも人気が急上昇しています。

椎名保は、千葉県旭市出身の日本画家です。

1958年に生まれ、現在まで多くの優れた作品を残されております。

東京芸術大学日本画科の出身であり、日本画家の巨匠・平山郁夫や福井爽人といった面々から日本画を学んでおりました。

平山郁夫が発足に関わった「有芽の会」という次世代日本画家による研究発表展がありますが、そこで大学院修了の翌年に出品した椎名の絵画が法務省買上になるなど、早くから才覚を示しました。

その後は1992年の院展初入選から1996年のジャパンフェスティバル招待出品など、確実にキャリアを重ねていきました。2000年のドイツ留学の際には当時のオーストリア大統領に肖像画を献上するなど、国内外問わず活躍されました。

椎名の作品の特徴は、やはり「光」なのではないでしょうか。空の切れ間から差し込む光、木々の隙間からたれこめる光、そしてオーロラなどが画題として多く見られます。写実性が大事にされ、ふとした瞬間の光の美しさを際立てるような作品たちは、多くの人々に愛されております。

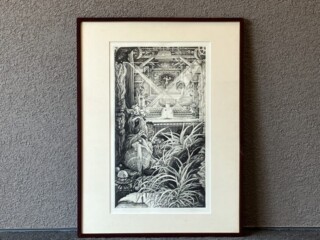

まずは作者の金子東日和(とひかず)氏についてご紹介いたします。金子氏は1946年東京生まれの油彩画家です。画家になりたての頃は日本画を主に描いていましたが、氏の中での心境の変化からか途中から油彩画を描くようになりました。得意とするモチーフは風景画で特にかやぶき屋根の住宅が入った構図の物が多く出品されています。目の前の風景をリアルに描いており、その時の雲の様子まではっきりと表現されているのです。作品の題材となっている場所は実際に訪れた場所であり、北は北海道、南は九州まで全国各地を取材して回って作品を作成してきました。

今回の作品もかやぶき屋根の住宅の入った村の様子を描いたものであり、古き良き日本の情景がありありと表現されていて見ていてほっこりとした気持ちになる作品となっています。

緑和堂では骨董品や茶道具に加え、絵画や彫刻などの美術品を幅広く取り扱っております。気になる作品などお持ちでしたらいつでもご相談ください。

お客様のご連絡を心よりお待ちしております

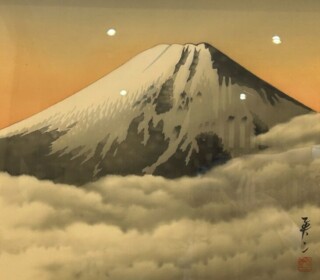

竹山博は、東京出身の日本画家です。

1923年に生まれ、これまでに多くの作品を残されております。

1940年、東京美術学校(現:東京藝術大学)の日本画科予科に入学します。日本は当時太平洋戦争のただ中であり、竹山は43年の学徒出陣を受けての出征中に同校を卒業しております。

戦後間もない頃は、山本丘人を中心とした日本画家の研究会「凡宇会」に参加しました。その折の46年、竹山は第30回院展で初入選を飾ることになりました。

48年に山本丘人らを中心に結成された美術団体「創造美術」の展覧会に出品するようになります。やがて創造美術は、新制作派協会の日本画部となり、竹山も新制作派協会展に出品しはじめます。

そして63年の新制作協会展に『巌と滝』、65年の同展で『源流』『凍雪』を出品し、新作家賞を受賞します。竹山の評価は確固たるものとなりました。

1974年、同協会の日本画部会員が「創画会」を結成します。以後、竹山は1993年まで創画会展に毎回出品しました。

作品には花鳥画が多く、日本画らしさを感じさせる細やかな描写が特徴です。

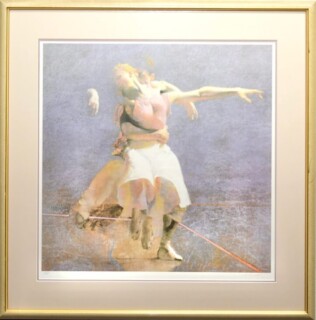

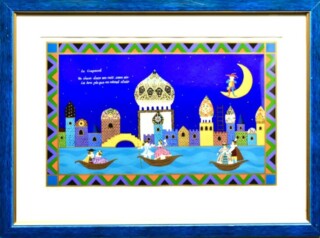

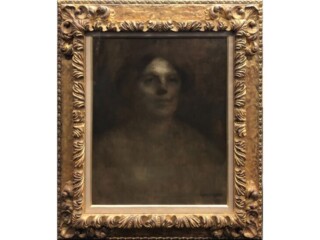

赤石文雄(あかいし ふみお)は鳥取県出身のパステル画家です。

1952年に生まれ、現在まで制作した多くの作品は、ファンの間で広く親しまれております。

赤石は理系の秀才であり、大阪大学の理学部を卒業しております。作家としてはかなり異色な経歴なのではないでしょうか。在学中から絵の制作を始めていた赤石は、卒業後にヨーロッパ各地の取材旅行に赴きます。その翌年からは二紀展をはじめとした展覧会に出品し、多くの賞を獲得。一気に作家としての頭角を現していきました。

1989年には現代パステル協会展で大賞を受賞しており、現代パステル画の第一人者としての地位を確立しました。

赤石が得意とするのは女性画です。とりわけ少女を画題としたものが多く、現代的な風貌のものから舞妓、バレリーナ、裸婦など様々な形、視点で描かれます。

裸婦に関しては1989年にパステル画集「裸婦」を出版しており、赤石の中でも代表的なモチーフだといえるでしょう。パステルから描き出す作品は写実的で品があり、豊かな色彩には類まれなる技量と個性が感じられます。触れる機会がございましたら、是非ゆっくりと眺めてみてください。