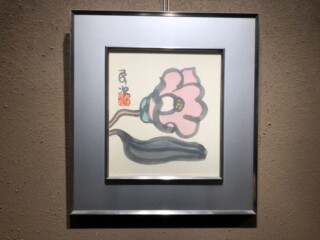

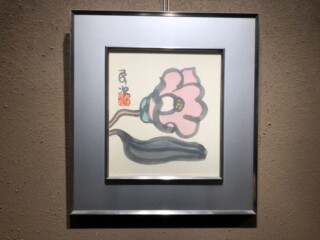

畦地梅太郎は愛媛県出身の木版画家です。

元々油彩画家を志していましたが石版印刷工などを経験した後上京し、内閣印刷局に入局すると仕事の空き時間に鉛版画を試みたことがきっかけで版画の作品を作るようになります。

1927年には日本創作版画協会第7回展に入選したことで内閣印刷局を辞し、平塚運一や恩地孝四郎を師事しながら、版画家として活動するようになります。

1937年の夏に軽井沢へ出かけた際、浅間山の風景に魅せられたことで『山』を主題として山の風景を描きはじめたことで「山の版画家」として知れ渡るようになります。

第二次世界大戦後は代表作『山男』のシリーズを発表するなど精力的な活動を続け、1999年にその生涯の幕をとじます。

作風は人物や鳥などは極限までシンプルにデザインされており、現代のイラストレーションにも通ずるようなポップさやコミカルさがあります。

山の版画においてもシンプルな作風に仕上げつつ、雄大な自然を見事に表現しています。

没後は愛媛県宇和島市に記念美術館が建てられたり、アパレルのデザインにも採用されたりと、近年再評価の著しい作家でもあります。

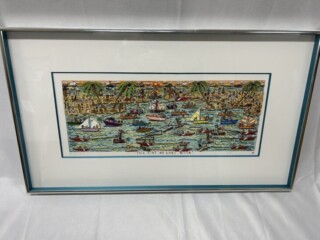

ジェームス・リジィは版画作品の3Dアートで世界的に有名なアーティストです。

平面作品を立体的に見せる3Dアートの先駆者として名高く、地元であるニューヨークのような都会の日常風景である喧騒をポップに表現したことが高く評価されています。

彼の作風は明るい色味が特徴で、作品全体にアメリカが持つエネルギーを感じさせるものです。当初は都会の喧騒をテーマに描いていましたが、より独自性を出すため3Dへと作品を進化させます。

これは当時活躍していたヒロ・ヤマガタや、後に3Dアートの大家となるチャールズ・ファジーノが作品に取り入れるなど大きな反響を呼びます。

世界中にファンを獲得するにまで至ると、アトランタオリンピックの公式アーティストとなりポスターを手掛け、長野オリンピックにおいてもIOC公式アーティストになるなど、活躍の場を広げていきます。

華々しい活躍を遂げたジェームス・リジィですが、2011年に惜しまれながら世を去ります。彼の作品は現在でも多くの人々に親しまれております。

昭和20年代の初めごろ、農業をしながら木彫に励んでいた初代山田昭雲。

そこへ訪ねてきた棟方志功に版画を勧められた際、彫刻刀で彫り進める棟方とは違いノミを金槌で叩きながら刻む様子に「叩き彫り」という表現をされた事で「叩き彫 山田昭雲」が生まれました。

とにかく地道に、細い線も小さな文字も、ひたすらノミでコツコツと叩いて彫るという方法が棟方にとっては新鮮だったのかもしれません。

二代目山田昭雲は、仏師初代の長男として1925年(大正14年10月10日)岡山県勝田郡に生まれ、旧制津山中学松戸高等航空機乗員養成所を卒業後、終戦を機に日本原の開拓地へ入植し、叩き彫を始めます。

1967年に第一回叩き彫昭雲展を京都で開き、 以後全国各地で200回余の「叩き彫昭雲展」を開きました。

昭和33年に離農して故郷へ帰り彫刻に専念し、昭和55年には日本原の元開拓地の一隅に工房を建てました。

二代目は叩き彫とはどんな掘り方かとよく尋ねられたそうです。その際は「コツコツとリズミカルに彫るのです」「師の門をたたくという気持ちなのです」また、「世の人々に問うという仕事なのです」と答えていたそうですが、これらは全て、初代の教えだったそうです。

現在は叩き彫三代目、尚公により祖父の作風を今に伝え続けられています。

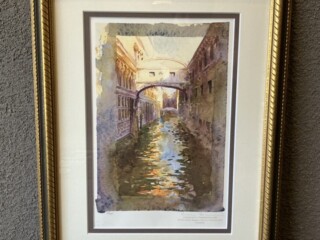

藤田 吉香は日本の洋画家です。清らかな色彩に加え、非常に描写力の高い静物画が特徴的でございます。

藤田 吉香は福岡県久留米市櫛原町にに生まれます。九州大学工学部を卒業後、多くの画家を輩出した松田塾にて松田実から洋画の指導を受けます。その後東京芸術大学美術学部を卒業しました。

1959年には「すわる」「ほおむる」が第33回国展にて国画賞を受賞し、その3年後に技術を高めるべくスペインの王立サン、フェルナンド美術アカデミーへ留学し、ひたすら模写や西洋絵画の個展技法の研究に励みました。

1967年には「空」が第41回国展にて国画会サントリー賞を受賞し、翌年には「連雲」が昭和会展にて優秀賞を受賞します。70年代後半頃からは背景に金銀箔を使用し、背景の奥行空間を否定した作品を制作し始めました。

その後数多くの賞を受賞し昭和を代表する画家となり、1991年に京都造形芸術大学教授に就任しました。1998年には退職し同大学名誉教授となり、画家の育成や指導にあたりました。翌年の1999年に拡張型心筋症により横浜市金沢区の病院でお亡くなりになりました。

生田宏司は日本を代表するメゾチント技法による銅版画家の一人です。

多摩美術大学の絵画科日本画専攻で学び、上野泰明、加山又造、堀文子などに師事しました。

日本画を専攻しながらも版画を独学で学び、アメリカやブラジル、フランスなどの展覧会での受賞歴がある国際的な画家です。1992年より毎年ギャラリー伸にて個展を開催しています。

「ふくろう」「花」「ねこ」などをテーマにした作品が人気で、メゾチント技法による黒背景に描かれる光のような白色がとても美しく、立体感のある作品が特徴的です。黒と白のコントラストで描かれるふくろうは夜中に獲物を狙うハンターのように見え、今にも動き出しそうな存在感を感じます。

生田は、ふくろうは人間の内面表現が出来るというところが魅力であり、自分の化身であるとまで語っています。

生田の作品は、生物の生き方までもが伝わってくるリアリティのある描写が多いです。一方で動物の可愛らしい姿を描いた作品もあり、高い人気を持っています。どちらのテーマも共通した生田らしさを見て取ることができ、独特な魅力が感じられるでしょう。

北川民次は日本の洋画家であり、児童美術の教育者としても活動した人物です。

北川民次は1894年、静岡県に生まれます。

地主でもある北川家は製茶業を営んでおり、アメリカへの日本茶輸出も手掛けていました。小学校卒業と共に静岡商業学校に進学します。1910年に静岡商業学校を卒業し、早稲田大学商学部予科に進学して東京都新宿区にある高田馬場というまちで下宿します。予科で上級だった洋画家の宮崎省吾(みやざきしょうご)に手ほどきを受け、1912年頃から絵を描き始めました。

1914年に早稲田大学を中退し、カリフォルニア在住の伯父を訪ねアメリカへと旅立ちます。

兄の家に身を寄せながら、レストランで働き、語学学校に通いながら英語を学びました。1年余りでアメリカの西海岸から1916年初頭にニューヨークへと渡ります。ニューヨークでは舞台の背景などを平面的に描いて設置する大道具の仕事、書き割りを生業としていました。この経験が後に構図のセンスにつながったといわれています。

1919年には美術研究所であるアート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークに入学します。夜間コースを開催していた講師である画家のジョン・スローンに師事します。1921年には美術研究所を卒業しました。

1922年にニューヨークからメキシコへ渡り、しばらくは聖画の行商を行いました1923年にサン・カルロス美術学校に入学し、三カ月で課程を修了し卒業、1924年にはメキシコシティー郊外のチュルブスコ僧院に附属した野外美術学校のスタッフを務めました。1925年にはメキシコシティー郊外のトランバムの野外美術学校で正規職員として教えはじめ、野外美術学校の生徒の作品展ではメキシコ大統領や文部大臣などが称賛、ヨーロッパにも巡回されてパブロ・ピカソ、アンリ・マティス、藤田嗣治などが称賛しました。

1931年には同学校の校長となりました。

この間の1929年には駐日スペイン大使の娘を看護した縁でスペインを訪れ、同大使のメキシコ転勤の際にメキシコに同行していた日本人看護師の二宮てつ乃と出会い、結婚します。1930年には長女が生まれました。

1933年には南北アメリカを旅行中の藤田嗣治とその妻マドレーヌが、一週間に渡って北川民次の家に滞在したといわれています。

計22年間滞在したアメリカとメキシコでは自由と民主主義を基本的思想とし、メキシコでは銅版画の技術を習得しました。。1936年の42歳の時に野外美術学校を閉鎖、妻子とともに日本に帰国しました。この帰国は、グッゲンハイム助成金を得ることや、長女を日本で教育させるための帰国でした。

帰国後にはまず静岡県に滞留し、その後、妻の実家がある愛知県瀬戸市で1年近く過ごしました。この時、二科展に5点を出品し、藤田嗣治の推薦で二科会会員となりました。

帰国後の数年間は油彩画やテンペラ画以外でも精力的な制作活動を行っており、水彩画や版画でも重要な作品を残しました。当時の日本の洋画壇の中では異質の画風を持ち、北川民次はメキシコ派と呼ばれました。

1944年から終戦までは愛知県立瀬戸高等女学校の図画講師を務め、終戦後は二科展のほかに、美術団体連合展、日本国際美術展、現代日本美術展、国際具象美術展、国際形象展、太陽展などに精力的に出品を行いました。

1949年の夏と1950年の夏には、名古屋市の東山動物園内に名古屋動物園美術学校を開校します。美術学校は好評でしたが、移転の話がなくなり、1951年には名古屋市東山に北川児童美術研究所を設立しました。

この頃には高知・福井・新潟・長野などで美術教育に関する講演を行っています。

1952年には創造美育協会の発起人となり、全国を回り「創造美育運動」のセミナーを開催しました。同年には中日文化賞を受賞。

このように終戦後は壁画制作の研究や美術教育の実践などに力を入れていたため、展覧会への出品数は他の期間に比べて少なかったといわれています。

1968年には瀬戸市に隣接する東春日井に転居し、1970年、前後には母子や花などのエッチングに精力を傾け、1970年の1年間には60点を超える銅版画を製作している。メキシコ時代から水墨画も描いており、1970年前後には水墨画でも多くの作品を残しました。80歳に近づいた1970年代半ばには、新しい画題として静岡県の茶畑を取り入れました。

1978年に二科会会長の東郷青児が死去すると、後任として二科会会長に就任したものの、同年9月に会長を辞任し、1979年には二科会も脱退しました。脱退と同時に画家としても活動を終えると表明したため、これ以後の作品はほとんどなく最晩年の1985年~1987年にアクリル絵の具で色紙に描いた作品が10点ほどあるのみです。

1986年にはメキシコ政府から外国人に対する最高位の勲章であるアギラ・アステカ勲章を授与されました。

1989年に死去。享年97歳でした。