長納魚竹は、日本の木彫作家として知られ、主に動物をモチーフとした作品を数多く手がけています。木の持つ質感を巧みに生かしながら、生き物のやさしい表情や、今にも動き出しそうな自然な佇まいを表現する作風が特徴です。その写実性と温かみのある表現は高く評価されています。

犬や猫、鳥など身近な動物を題材とした作品が多く、いずれも細部まで丁寧に彫り込まれており、見る人の心を和ませる魅力があります。高い技術力と独自の感性を併せ持つ作家として、木彫の分野において確かな評価を得ています。

現在でもコレクターの間で人気があり、作品の保存状態や題材によっては高い評価で取引されることもございます。長納魚竹の木彫作品は、日本の伝統的な手仕事の美しさと、動物への深い愛情が感じられる心あたたまる作品です。

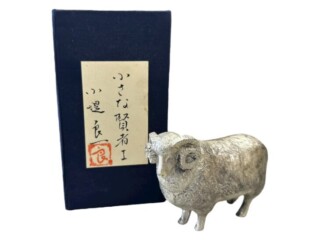

小堤良一は、ブロンズを用いた彫刻作品で知られる彫刻家です。

東京都港区の赤坂DSビルに設置された「梟」をはじめとする作品が、公共施設などに多数設置されています。

1953年に東京都で生まれた小堤は、肉体を使って創造する「彫刻」に魅力を感じ、彫刻家を志しました。大学入学後、エミリオ・グレコ、ジャコモ・マンズーなどの躍動感のある表現に刺激を受け、イタリア彫刻風の作品制作を始めます。その後、新たな表現を求め、舟越保武のもとで学びました。

小堤は特定のモデルを使わず、制作の過程で生まれるアイデアを活かすというスタイルが特徴です。近年はブロンズだけでなくテラコッタを用いた作品にも取り組み、自由な造形表現を追求しています。また、依頼制作を契機に動物モチーフを取り入れたことで表現の幅が広がったそうで、その後も新しいモチーフに積極的に挑戦しながら「見る人が豊かな心持ちになれるような作品」を目指して制作を続けています。

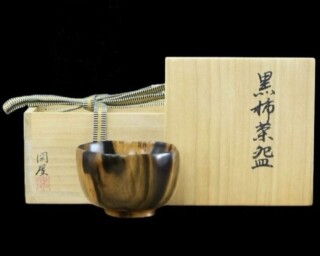

北岡秀雄(きたおか ひでお)は、伝統工芸と現代造形を融合させた陶人形作家です。

博多人形の流れを汲みながらも、より美術的・彫刻的な表現を追求し、

温かみと品格を併せ持つ作品世界を築き上げました。

その作品は、実用性よりも「造形美・精神性」を重視しており、特に「伝之雛」シリーズは、陶芸的雛人形の中でも代表的存在として知られています。

彼の作品は、日展や日本現代工芸展への出品歴があり、評価も高いです。市場でも一定の取引があり、愛好者にとって価値のある物とされています。

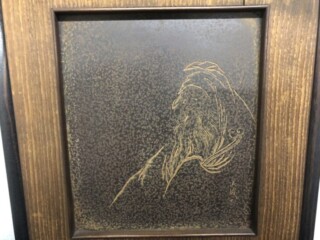

能面師・長澤 草春は、1944年に京都で生まれました。

日本で唯一、能面師として「人間国宝」に認定された長澤 氏春を父に持ち、幼い頃から面作りを見て育ちます。

18歳で能面師を志して父に師事し、さらに父兄の指導を受けながら腕を磨きました。

独立後は個展の開催など精力的に活動し、1977年からは「草春能面研究会」を立ち上げ、後進の作家たちのための指導研究に尽力しています。

草春は、長澤家の伝統を受け継ぎながらも、その技術を工芸品や装身具などに応用することで伝統工芸の新たな可能性を切り開きました。能面制作技術の保存・発展に寄与し、現在でもその功績は高く評価されています。

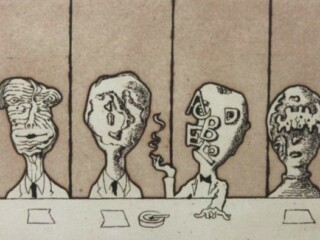

沖泰宣(おき やすのぶ)は現代の創作こけし界を代表する作家の一人です。

1955年に福岡県で生まれ、総計美術学校造形科で学んだ後、1982年に「現代の名工」として知られる義父の関口三作氏に師事し、創作こけしの制作の道に歩み始めました。

彼のこけしは伝統的なこけしの枠にとらわれず、美術的な視点を取り入れた独創的で現代的な造形が特徴です。木地が持つ自然な風合いや木目を活かしつつ大胆かつ繊細な色彩や絵付けを施し、詩的で物語性のある世界観を表現しています。特に動物をモチーフにした作品も手掛け、「ねこ」シリーズは広く知られています。

その卓越した技術と芸術性は高く評価されており、全国近代こけし展や全日本こけしコンクールにおいて1988年に「飛翔」で文部大臣奨励賞、2014年には内閣総理大臣賞を受賞するなど数多くの栄誉に輝いています。

こけしを単なる郷土玩具ではなく、芸術作品として昇華させた作家です。

茂木 多喜治は、北海道八雲を代表する木彫り熊作家です。

精緻な毛彫りと温かみのある作風が特徴で、八雲の木彫文化を語るうえで欠かすことのできない存在です。

日本で初めて木彫り熊が作られたのは100年ほど前で、北海道南部に位置する八雲町の当主・徳川義親が、経済不況に苦しむ農民を助けるためにお土産として作らせたのが始まりとされています。

茂木は、繊細な毛並みを表現する「毛彫り」技法の中でも、背中の一部を盛り上げ、そこから四方八方へ毛が流れる「菊型毛」と呼ばれるスタイルを得意としました。また、面の起伏や陰影によって立体感を生み出す「面彫り」においても優れた感性と技術を見せています。

戦争が始まると木彫り熊が贅沢品扱いとなり、多くの作家が制作を断念する中、茂木は非国民と呼ばれながらも制作を続けたといいます。

作品には「北雪之作」「北雪作」と銘が刻まれており、自然な熊の姿を生き生きと表現しています。親しみやすい表情や重心の安定した力強い体躯も魅力的です。

そんな茂木の手掛けた作品は、今も多くの愛好家に親しまれ、北海道民芸の象徴として高く評価されています。