関口東亜は、1942年群馬県に生まれました。

20代の頃からこけし制作を始め、全日本こけしコンクールや全国近代こけし展など複数の展覧会で受賞しています。

実はこけしにも種類があり、大きく分類すると「伝統こけし」「新型こけし」「創作こけし」「木地玩具」の4種類に分類され、そのうち伝統こけしは、産地や工人ごとに特徴があり10~12種類に細分化されます。

関口東亜はこのうち「創作こけし」の作家で、伝統や産地による系統に囚われず自由な発想とデザインの現代的なこけしを制作しています。

複数いる創作こけし作家の中でも、関口東亜のこけしは凹凸が少なく太く安定感があるフォルムのものが多く、ポッと頬を染めたかわいらしい顔立ちが特徴的です。胴体部分の着物の柄も草花や幾何学模様など煌びやかかつ鮮やかなものが多く、飽きの来ない芸術性と癒しを両立させています。

お目にかかる機会がございましたら、ぜひ特徴ある作風を楽しんでみてください。

前島秀章は静岡県出身の彫刻家で、独学で木彫りの作品を制作し続けた作家です。

1939年に7人兄弟の長男として生まれた秀章は、幼少期から絵を描くのが大好きな少年と呼ばれており、当時の作品も静岡県の美術館で見ることができます。16歳の頃、運慶・快慶の作品に感銘を受け、立体作品の制作のきっかけとなり、17歳の頃から独学で制作を始めるようになりました。

家族の反対を押し切り定職に就かず木彫り作品の制作に没頭する秀章でしたが、制作すれど売れない日々が続いた上に、25歳の頃に十二指腸潰瘍で胃を摘出する大きな手術を経験します。一時は辞めることも考えたそうですが「生きることの大切さ」を知り、その喜びを作品に込めるようになります。

初めての個展では8年間の作品を全て出品し大きな評価を得ます。また1977年にはニューヨークで個展を開催、「日本の美」が世界でも受け入れられることを確信し、その後も数多くの名作を世に生み出し続けています。

作風としては笑っている顔や柔和な表情が特徴で「幸福」「天真爛漫」といった言葉がぴったりな作品が多く、若い頃の苦悩から得た「生きる喜び」が込められた無邪気な作品は、前島秀章にしか辿り着けない境地とも言えます。

また独学で学んだ事で、型にはまる事のない作風がそういった表情をより豊かに表現しているのかもしれません。

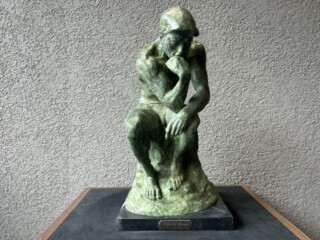

朝倉文夫は昭和期に活躍した彫刻家です。

1883年、大分県大野郡上井田村村長であった渡辺要蔵の三男に生まれました。

10歳の頃に朝倉家に養子になりますが、高校で3度も落第したこともあり、東京で彫刻家として活動していた兄の長男(おさお)を追って高校を中退、上京します。

その後東京美術大学(現東京芸術大学)彫刻選科に入学、在学中に1200体を超える彫像を制作しました。1908年には第2回文展で『闇』が2等賞(最高賞)を受賞します。この受賞により世間から注目されるようになり、「東洋のロダン」と呼ばれるに至ります。

卒業制作『進化』発表後は朝倉塾を作り、後進の育成にも熱心に取り組みました。塾生には堀江尚志や安藤照などの彫刻家が在籍していました。

1932年には大隈重信十回忌として、現在は早稲田大学早稲田キャンパス内にある大隈重信像を制作しました。

多作で全国各地に作品が残っているほか猫好きでも知られ、自宅で多いときは十数匹を飼い、猫をモチーフにした作品も数多く作成しています。

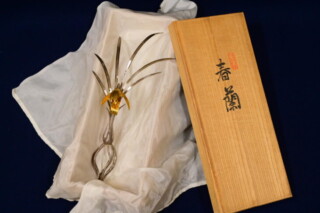

瀧口政満は、北海道で活動した木彫り彫刻家です。

生まれは、1941年の満州でした。45年の太平洋戦争終結で山梨へと引き上げ、その後は東京教育大学(現筑波大学)に進学し、教育学を学んでいました。

転機が訪れたのは、22歳の頃でした。旅行先の北海道・阿寒湖畔の土産物屋の店先で、一心不乱に熊を彫るアイヌ民族の少年の姿を見た時、瀧口政満はこれまでにない衝撃を受けたといいます。

当時の東京の仕事を辞め、24歳で北海道へ移り、26歳には阿寒湖畔へ居を移し、木彫り彫刻家としての活動を始めました。以降腰を据え、晩年まで活動しました。

扱うモチーフは、熊をはじめアイヌ民族でカムイとして神聖視される動物たちや、アイヌの女性像が多くあります。瀧口政満は木の声に耳を傾け、イメージを受け取るといいます。木との対話によって削り出される彫や曲線からは彫刻に吹き込まれた神聖な生命力を感じることができます。

流木や埋もれ木を好んで使うなど、素材から造形に至るまで木が元来持つ精神性を尊び創り出された作品たちには、自然的で暖かな唯一無二の魅力が味わえるでしょう。

渡辺正雄は1917年、福島県船引町に生まれました。

宮城県白石矩福岡八宮弥治郎地区を産地とする「弥治郎こけし」の佐藤辰雄に師事し、木地の技術を学びんだこけし職人です。

「弥治郎こけし」の一番の特徴は、華やかな衣装を身に着けている点です。蝶や花など女性らしいモチーフの絵柄やカラフルな彩色が施され、頭頂部にはろくろ線によるベレー帽のような模様が描かれます。

こけしには4種類あり、大きく分類すると「伝統こけし」「新型こけし」「創作こけし」「木地玩具」に分けられ、そのうち伝統こけしは、産地や工人ごとに特徴がありさらに10~12種類に細分化されます。

「弥治郎こけし」は伝統こけしに属しますが、渡辺正雄は創作こけしや新型こけしも多く制作しました。

また、こけし作家として数多くの賞を受賞しています。主な受賞歴として、1963年に全国こけし人形コンクールで内閣総理大臣賞を受賞、そして1971年には全日本こけしコンクール内閣総理大臣賞を受賞しました。

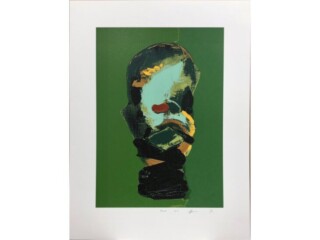

井田幸昌は1990年、鳥取県生まれの現代美術作家です。

彫刻家である父、井田勝己のもと幼い頃より芸術に触れながら育ち、2016年に東京藝術大学 美術学部絵画科を油画専攻で卒業、2019年には同学大学院美術研究科修士課程を油画専攻で修了しました。在学時から作品を発表し続け、個展やグループ展を数多く開催してきました。

2017年には株式会社IDA Studioを設立、決まったギャラリーには属さず海外での活動も精力的に行っています。そうした活動が評価され、2018年にはFobusJAPANが毎年選出している30 UNDER 30 JAPANの一人に選ばれました。

「一期一会」を製作におけるコンセプトとし、「現象そのものを作品に投影することで、過去から現在に至るまで、多くの“今”との出会いを心のフィルターを通して可視化することを目指す(IDA Studio公式HPより)」としています。

コンセプトの通り、表情や顔立ちをはっきりとは描かず、その瞬間を切り取った独特の画風・色彩が特徴的です。近年はブロンズや木彫りでの彫刻作成も行っており、確かな画力と表現力・世界観で、今最も注目の若手作家といえます。