大淵 光則は富山県出身の金工作家です。非常に細かい部分まで表現された作品が多く、発表のたびに驚嘆の渦を巻き起こしてきました。

大淵光則は1932年に富山県に生まれます。1948年に金工業界の名門である早川徳太郎氏に師事し、徐々に頭角を現していきます。1970年には、より銀器工芸の知識を深めるためにイタリアに渡ります。その5年後に、第1回東京銀器新作コンクールにて最高賞である「東京都知事賞」を受賞しました。1979年には第5回日宝連全国統一創作品コンクールにて最高賞である「内閣総理大臣賞」を受賞しました。1980年には世界最大のプラチナ製のヴィーナス像や、プラチナ純金製の名古屋城の製作を行い、翌年の第7回東京都銀器新作コンクールにて「東京都知事賞」を受賞、さらに第6回プラチナデザインコンテストにて「プラチナギルド賞」を受賞しました。数多くの作品が認められた事により、第125代天皇陛下御即位の礼記念「純銀貨 祥鶴」、皇太子御結婚記念「純銀製 双祥鶴」の製作を任されました。1998年には新技法や開発研究を行い、数多くの新作を発表しました。

伝統と文化を継承し、銀器業界の発展と伝統工芸品の魅力を世の中にもっと知ってほしいという思いから、2019年にブランド「光則」を立ち上げました。工房では数十人の職人の方々が先代のものづくりに対する姿勢を受け継ぎ、新たな価値を見出す為に日々制作に取り組まれております。

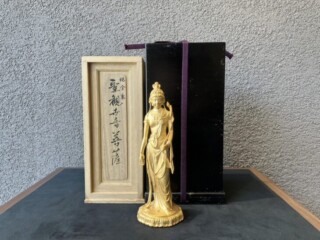

昭和20年代の初めごろ、農業をしながら木彫に励んでいた初代山田昭雲。

そこへ訪ねてきた棟方志功に版画を勧められた際、彫刻刀で彫り進める棟方とは違いノミを金槌で叩きながら刻む様子に「叩き彫り」という表現をされた事で「叩き彫 山田昭雲」が生まれました。

とにかく地道に、細い線も小さな文字も、ひたすらノミでコツコツと叩いて彫るという方法が棟方にとっては新鮮だったのかもしれません。

二代目山田昭雲は、仏師初代の長男として1925年(大正14年10月10日)岡山県勝田郡に生まれ、旧制津山中学松戸高等航空機乗員養成所を卒業後、終戦を機に日本原の開拓地へ入植し、叩き彫を始めます。

1967年に第一回叩き彫昭雲展を京都で開き、 以後全国各地で200回余の「叩き彫昭雲展」を開きました。

昭和33年に離農して故郷へ帰り彫刻に専念し、昭和55年には日本原の元開拓地の一隅に工房を建てました。

二代目は叩き彫とはどんな掘り方かとよく尋ねられたそうです。その際は「コツコツとリズミカルに彫るのです」「師の門をたたくという気持ちなのです」また、「世の人々に問うという仕事なのです」と答えていたそうですが、これらは全て、初代の教えだったそうです。

現在は叩き彫三代目、尚公により祖父の作風を今に伝え続けられています。

パスクワーレ・オッタビアーノは、現代カメオの巨匠作家です。

1938年10月17日、南イタリアのナポリ近郊にて生まれました。

トーレ・デル・グレコの芸術学院でカメオ彫刻の高度な技術を学んだ後、古代の秘密技法の全てを伝授した大家ジュセッペ・シャランガ氏からさらに高度なカメオ技術を学びました。

若い頃に港湾労働者として苦労をした時期もありましたが、目の前の問題にも辛抱強く取り組み障害を乗り越えカメオ彫刻家としての礎を築いていきました。

彼の技術は、カメオを2分割、4分割してそれぞれに5~6人の宮廷人がそれぞれの場面を演じるという、緻密で高度な技術の図柄が特徴です。

若き頃の苦労の経験は、作り上げるカメオには微塵も感じることが無く、ただひたすら貴族的で優雅な空気を纏っています。

パスクワーレ・オッタビアーノが作るカメオを身に着けることがあれば、正に自分が貴族になったかのような少しの優越感とその技術の細やかさに改めて魅了されてしまう事は間違いないでしょう。

ミューラー兄弟とは、フランス・モーゼル地方出身のガラス工芸の一家であり、ランプなどのガラス作品を製作するメーカーでもあります。

9人の息子と1人の娘の10人兄弟を総称して「ミューラー兄弟」と呼ばれています。

普仏戦争の時に兄弟は疎開し、その内の5人がエミール・ガレの工房で働き高い技術を身に着けていきました。

その為作品の多くはガレの影響を非常に強く受けています。

ミューラー兄弟の作品は花瓶やランプ、シャンデリアなどガラス作品を多く残しており、模様は幾何学、朱雀、3色の色を配合して作られた被せガラスの作品が多く、幻想的で美術品として価値の高い作品となっています。

ガラス工芸作品で有名なところは、エミール・ガレやドーム兄弟とありますが、シャンデリアやテーブルランプを多く残しているのは実はミューラー兄弟です。

中でも注目すべき点が、シェードのガラス部分を作ったのはミューラー兄弟であることです。また、土台のブロンズの部分は専門の工芸家に委託しており、ガラスのプロとブロンズのプロが共同で製作しているという点がオリジナル要素を高めていることに繋がり、当時のヨーロッパの富裕層階級を唸らせる作品を手掛けていました。

日本ではエミール・ガレやドーム兄弟がアンティークガラスで有名ですが、世界ではミューラー兄弟も劣らずの知名度と人気を博しています。

作品の素晴らしさや歴史的価値から、今後ますます見直されていくことでしょう。

柴崎重行は北海道八雲町にて、埼玉県からの移住二世として誕生しました。

現代では北海道の名産となった木彫りの熊ですが、柴崎重行はその先駆け的存在となった巨匠です。

今から約100年前、旧尾張藩からの移住が多かった八雲町はとても貧しい村でした。その時に、当時の尾張徳川家当主、徳川義親が八雲町を訪れ、村民の生活を改善するために木彫りの熊の生産を試みたことがきっかけで、現在の木彫り熊の名産品が生まれました。

柴崎重行も木彫り熊の製作に勤しみ、多くの作品を手掛けていきました。

当時の木彫り熊は現代のようなリアルな姿ではなく、毛並みなどを彫らない「抽象熊」と呼ばれるものでした。そして、それらは主に芸術品ではなくお土産品として販売され、八雲町の人々の収入源となっていました。

その中で、木彫り熊をお土産品ではなく芸術品に高めていったのが柴崎重行です。

柴崎が作る熊は手斧で割った面を主として掘り進める「ハツリ彫」という技法で作られ、その技術の高さに人々を驚かせました。

また、昭和初期に発足した八雲農民美術研究会では指導的立場として活躍され、木彫り熊そのものの芸術性を高めていきました。

柴崎が作る独特な愛くるしさのある熊は瞬く間に人気となり、1970年代には北海道を飛び出し東京で展覧会に出品するなど多くの方から注目を集めました。

現代では時代の変化とともにリアルな木彫り熊が名産品として制作されており、抽象熊を目にする機会はほとんどありません。

その為、抽象熊の木彫りは「幻の熊」と呼ばれています。

しかしその芸術性の高さから現代は大きく見直されることが増え、骨董業界だけでなくクリエイターなども含め徐々に人気を高めていっています。

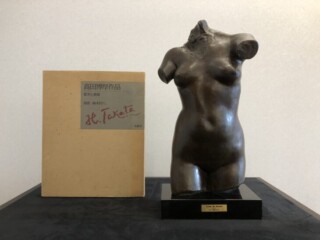

イポリット・モローは彫刻家業を営むモロー一家の次男として生まれます。父のジャン・バティスト・モローは18世紀生まれの著名な彫刻家でした。功績としてはブルゴーニュ王墓の修繕などを行っています。

そんな父のもとに産まれたイポリット・モローは、長男のマチュラン・モロー、三男のオーギュスト・モローとともにモローブラザーズと呼ばれパリ万博などで様々な受賞歴を残しました。

イポリット・モローは兄弟の中で一番早く工房で働き始め、小規模から中規模サイズの像や花瓶を主に製作しました。18世紀の影響を受けたクラシカルな作風は狩りのシーンや、子供、若い女性などをモチーフにした作品が多いです。

イポリット・モローの作品の多くは地元のディジョン美術館に保管されています。またパリ市庁舎の最も目立つファザード(正面外観)に彫刻を施したのも彼になります。小型作品からパリ市庁舎のような大きな作品まで様々な規模を手掛けているのも大きな特徴と言えます。