昭和を生きた画家、原 精一。裸婦像を得意とし、憂いのある女性の美を描いた作品を数多く残しています。

原は1908年、神奈川の寺院の長男として生まれました。学生時代に萬鉄五郎の作品をみて感銘を受け、萬の数少ない弟子となります。その後は各絵画展に出品を行い、優秀な成績を修めました。

しかし時代は戦争へと突入し、原の元にも召集令状が届きました。原は1937年、中国戦線へと赴くことになりますが、戦地では従軍画家ではなく一兵士として脚色のない現実をスケッチしています。一度は帰国するも敗色濃厚となった1943年、再招集を受け今度は南方戦線へと配されます。何度も死線をくぐりながらも生き延び、1946年日本への帰国を果たしました。

戦後は国画会展や国際形象展で活躍する一方、女子美術大学の教授も務め、美術教育にも尽力しています。

戦場で数多くのデッサンを描いた為か、原のデッサン力は非常に高く、わずかな時間で対象の姿を的確に描き出し、暖かくそれでいて力強さも備える作品たちは多くの人々を魅了しました。

海野清は1884年に帝室技芸員の父、海野勝珉の三男として生まれます。

1911年に東京美術学校を卒業してからは父である海野勝珉と金工師、加納夏雄に師事し技術を磨きます。

1914年には大正博覧会に出展し2等賞を受賞、1919年には母校である東京美術学校の助教授に就任、1928年帝展に出展し特選を受賞します。翌年の1929年からは帝展、新文展審査員を務め、1932年には東京美術学校の教授に就任します。同じ年にフランスへ留学、西洋の彫刻を学びその後の作品に大きな影響を与えたといわれています。

その二年後の1934年に日本へ帰国した後も帝展、展覧会に出展を続け、1943年に勲三等瑞宝章を受章しました。

1947年に帝国芸術院会員となり、1949年東京藝術大学の教授に就任し、日展運営会常任理事も務めます。その他、全日本工芸美術家協会会長、日本彫金家会会長等も務めあげました

1956年逝去。享年71歳でした。

海野清の彫金技術の特徴は父から学んだ伝統的な彫金技法をベースに留学で得た西洋の技術も加え、モダンな装飾を施すなどして独自の作風を確立しました。

日本近代木彫界の巨匠「平櫛田中(ひらぐしでんちゅう)」の彩色を担当していた

彩色木彫の第一人者・「平野富山(ひらのふざん)」が父になります。

平野千里は20 歳でイタリアへ留学し、西洋彫刻の技術を学んだ後、帰国しました。

帰国後は父、平野富山に極彩色の教えを受け、日本の伝統技術である

極彩色技術を今に伝える唯一の彫刻家になります。

清水が生んだ彩色木彫の名匠、平野富山(ひらのふざん)。

旧清水市江尻に生まれた平野富山(1911年~1989年)は、日本近代彫刻の巨匠・平櫛田中(ひらくしでんちゅう)(1872年~1979年)から絶大な信頼をおかれ、田中作品の彩色も手掛けた彩色木彫家です。18歳で単身上京した富山は、人形師・池野哲仙(いけのてっせん)(1880年~1936年)に入門。木彫の彩色法を学びます。能や歌舞伎、神仏、歴史や神話、そして女性美と様々な主題に挑み、日本彫刻の伝統にある「彫刻と彩色の不即不離の関係」を追及した富山の作品は、まるで生けるが如く、見るものに迫ってきます。

子ども時代に惚れこんだ古代の土器を元に作陶を行う陶芸家・肥沼美智雄。唐草紋を配した置物や角張った花器などで確立された独自の作風は、その造形の巧みさから人気を得ています。

肥沼は1936年、東京の青梅で生まれました。小学校時代、担任の教師に連れられ参加した遺跡の発掘が、その後の肥沼に大きな影響を与えました。大学進学後もこの時の体験が忘れられず、自身の手で作品を作りたいとの思いから大学を中退、陶芸家へ転身しました。

1970年には栃木県の益子に窯を築いて独立を果たし、その後は北関東美術展で優秀賞を獲得、都心での個展開催などを重ねその知名度を高めていきました。

現在は茶器やぐい呑み、花入れ、オブジェなど様々なタイプの作品をその独特な作風で制作しています。

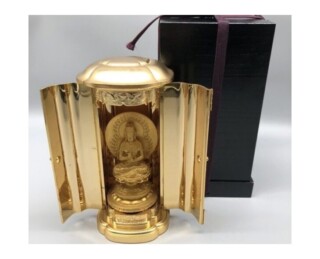

中川浄益(1559~2008年)は、金物、金工品を得意とした千家十職(金物師)の一人です。

初代である紹益は、当初、武具や鎧などの製作をしていたが、千利休の依頼をきっかけに茶道具製品の製作を開始したと言われております。

二代目以降は、千家十職にも選ばれ、現在の号である『浄益』となりました。

浄益家は、直近の十一代になるまでに、表千家の出入りを禁じられる(六代目)など数々の苦難がありましたが、乗り越えて現在まで至ります。

中川浄益は、茶道具製品を中心に香道具や置物など、あらゆる分野の作品を製作、多くの名品を世に残しました。

中川浄益の作品は、現在でも国内のみならず、国内外にも多くのコレクターが存在し、市場でも高い人気を誇ります。

緑和堂では、中川浄益の作品を強化買取中です。

茶道具製品はもちろん、あらゆる分野の作品の買取にご対応しております。

ご売却をご検討中の際は、是非お気軽にお声かけくださいませ。