伊勢崎晃一朗は、1974年生まれの備前焼作家です。

人間国宝である備前作家・伊勢崎淳の長男として生まれ、現在においても活躍の幅を広げておられます。

東京造形大学の彫刻科を1994年に卒業し、その後はアメリカにて研鑽を積みました。1998年からは父・淳の弟子でもあった陶芸家、ジェフ・シャピロのもとで二年間陶芸を学びます。そして2000年に備前に戻り、父・淳のもとで陶芸家としてのスタートラインに立ちました。

以降は多くの展覧会で受賞を重ねつつ、個展やグループ展を開催する人気作家となっております。

伊勢崎晃一朗の作品では、オブジェ的な造形のものがよく見られます。今までにないような凝った造形を創り出す一方で、手の取りやすさなど使い勝手の点でもきちんと計算されており、まさにアート性と用の美が両立した現代的な備前焼といえます。

土色に関しても、備前伝統の重厚な色味のものから海鼠釉や金彩などを取り入れた豊かな発色を持つものまで様々であり、広くユニークな作品が楽しめる作家さんです。

十二代 聴松宗守 愈好斎(ゆこうさい)は茶道の武者小路千家の家元です。

名は嘉次、宗守、別号として聴松。

明治から昭和の半ばにかけて活躍された茶人です。

武者小路千家の十二代家元ですが、元々は表千家久田流十代家元・久田宗悦の次男として生まれました。

武者小路千家十一代家元・一叟宗守に子がいなかったため養子として迎えられました。

三千家と呼ばれる「表千家」「裏千家」「武者小路千家」ですが、その存続のために互いに助け合いながら発展してきた歴史があります。

愈好斎の実父である久田宗悦にしても、表千家十代・汲江斎の三男であり、祖父は久田流七代家元・久田宗也というように、多くの代で互いに後見人を務めたり、養子になったりと密接に結びついています。

幕末から昭和という激動の時代を互いに支えあって発展してきたのです。

そんな歴史の中、愈好斎も波乱の人生を歩みます。

養子として武者小路千家に引き取られますが、十一代・一叟宗守が愈好斎が九歳の時に亡くなってしまいます。

そのため表千家十一代家元・碌々斎や十二代家元・惺斎の元へと引き取られ、茶道を習います。

この表千家へ引き取られている期間は、武者小路千家としては一時中断という形になりますが、その期間に愈好斎は東京帝国大学へ入学し、国史学を学びたくさんの知識を身に着けます。

そして大学卒業後に宗守を継承して十二代家元となり、武者小路千家を再興させます。

再興後は武者小路千家に代々引き継がれてきた官休庵を改築し、利休居士350年忌に際して、稽古の間である弘道庵を再興させます。

愈好斎は伝統を継承しつつも、論理的に現状を分析、批判し、近代の茶道を改めました。

優れた門弟を輩出する傍ら、多くの著書を出版するなど、現代茶道に大きな影響を与えた人物と言えるでしょう。

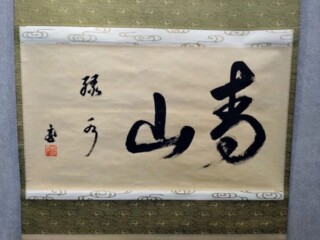

鵬雲斎(汎叟宗室)は、茶道三千家の一つ・裏千家家元の十五代目です。

父・裏千家十四代家元の碩叟宗室(淡々斎)の長男として生まれ、十五代目家元を襲名し活躍したのち、現在は自身の長男・玄黙宗室(坐忘斎)に家元を継承しています。

第二次世界大戦時に海軍少尉だった彼は、特別攻撃隊に志願するも、出撃を前に終戦を迎えました。戦争の経験を通じて、茶道の精神である「和敬清寂」、もとい茶道という文化が平和につながる道であると心得た鵬雲斎は、国内外での茶道の普及活動を始めました。

1951年、ハワイに初の裏千家海外支部が発会したのを皮切りに、現在ではアジア、ヨーロッパ、北米など広く裏千家のネットワークが形成されております。鵬雲斎の唱えた「一盌からピースフルネスを」という標語のもと、世界中に茶道の精神が発信されているのです。

鵬雲斎の作る多彩な茶道具は伝統的でありながら華やかで、茶道の意匠と万人に通じる美が体現された、まさしく世界に浸透するものだと言えるでしょう。

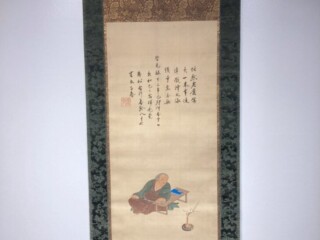

藤村庸軒は、千利休の孫にあたる千宗旦の直弟子であり、山田宗徧、鈴木普斎、久須見疎安らとともに「宗旦四天王」と呼ばれる茶匠です。表千家の流れをくむ庸軒流の開祖であり、漢詩にも精通した文化人でもあります。

庸軒は表千家久田流の初代・久田宗栄の次男として生まれ、呉服屋の藤村家の養子になったとされています。卓越した美的センスから儒学、漢学、和学に精通する広い教養を持ち、茶道だけでなく、漢詩・和歌・作庭・花道・茶具の製作に才能を発揮した人物です。庸軒には多くの師がおり、茶の湯は薮内紀智・小堀政一・金森重近・千宗旦の下で学んでいます。儒学は三宅亡洋を師としています。

庸軒の最大の功績はやはり、庸軒流の開祖となったことです。庸軒流は後にいくつかの派閥に別れはしましたが、現在においても継承され続けております。

門人には優れた茶人が多く、実の息子である藤村正員や、近藤柳可、比喜多宗積といった茶人たちが現代まで庸軒流を継いできました。

茶具の作成においても名を残しており、庸軒の作成した茶具は高い評価がされています。

慶入は京焼の名跡・樂吉左衛門の十一代であり、歴代吉左衛門の中でも多くの作品を制作し、現代にも数々の作品が残っている作家さんです。

江戸時代末期に生まれ、それから明治にかけての激動の時代を慶入は生きました。徳川家の衰退により茶道が軽んじられていた時代でもあり、千家とのつながりが深かった楽家にも風当たりは強くありました。しかしながら慶入は、世事についての反応を示さず、自分らしい作陶を続けます。そんな慶入の心が見て取れるおおらかな作品が多く残っています。

楽家といえばノンコウと呼ばれている三代・道八が稀代の名工として知られており、ノンコウを敬慕していた慶入もまたノンコウを思わせる作品をしました。またそこに留まらず、三代以降の楽家が作り上げてきた研鑽も糧としながら型に縛られない斬新で自由な作品も制作しました。

楽と言えばやはり茶碗が想起されますが、慶入は茶碗に限らず幅広い作品を残しております。これは時代のお茶離れに合わせ、様々な道具を作ることで生計を立てていたからだともいわれています。

楽の伝統を継ぎながら、個性ある作風を持つ慶入の作品は多くの茶道具ファンから支持を集めております。

加藤唐九郎は、「永仁の壺」事件で贋作を作陶してしまった人物として良くも悪くも有名になってしまった愛知県出身の陶芸家ならびに陶磁史研究家です。

「永仁の壺」事件とは永仁二年の瓶子が鎌倉時代の古瀬戸の傑作として認定を受けます。しかし、銘文の不自然さなどから異論が相次ぎ、認定を受けた翌年に加藤唐九郎の長男が瓶子の製作に携わったことを明かします。そして、加藤唐九郎も自らの贋作であったことを明かします。

また、指定に関与していた文部技官・文化財専門審議会委員であった小山冨士夫は引責辞任、加藤唐九郎は無形文化財(人間国宝)の資格を取り消されるという美術史学界、古美術界、文化財保護行政を巻き込むスキャンダルとなった事件です。

このような事件で有名になってしまった加藤唐九郎ですが、日本の伝統的な造形に学び、桃山時代の陶芸の研究と再現に努めた作品は現代では高い評価を受けております。

また、作品の号も年代によって変わっておりますので参考にご紹介いたします。1961年には漢学者で詩人の服部担風翁より「一無斎」の号を送られ以後、作品の銘に「一ム才」を使用する。1962年には「一ム才」を「一ム」と改めるまた、1980年には作品に記す号に「野陶」「ヤト」を使い、。1981年の作品に記す号に「陶玄」を使い、後に「玄」を使用しております。