木村盛伸は京都の陶芸家です。京都府指定無形文化財保持者に認定されています。

1932年京都の五条坂にて、絵付け職人の木村聖山の三男として生まれます。

都市立美術工芸学校の卒業した後は兄・木村盛和の工房に入ります。そして、のちに鉄釉鉄器で人間国宝となる人物・清水卯一の薫陶を受けます。

その甲斐あってか、盛伸は26歳の若さで日本伝統工芸展にて初入選を果たします。その後も入選を重ね、二年後には日本工芸会の正会員に認定されます。

以降、鉄釉や青磁、灰釉を巧みに用いた壷や皿などの作陶で名声を高めていき、1992年に京都府指定無形文化財保持者に認定されます。

長らく京都を拠点に作陶し続け、伝統工芸会員としても伝統工芸の発展に寄与し続けた盛伸は、間違いなく功労者と言えます。

近年でも日本で展覧会が開催されている他、ご子息の木村展之・木村宜正も活躍しております。京都にいらした際は、どこかで作品をお目にかかることがあるかもしれません。

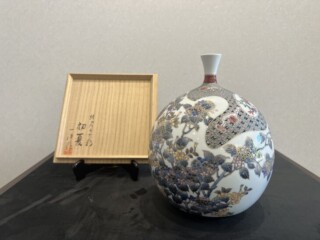

深川製磁は1894年に佐賀で創業した有田焼ブランドです。

もともと佐賀の有田には、深川栄左衛門という方が設立した「香蘭社」という有田焼のブランド会社がありました。その深川栄左衛門の弟・深川忠次が独立し、創業したのが「深川製磁」です。

1900年のパリ万国博覧会にて、日本館のエントランスに深川製磁の大花瓶が飾られたことで、その名を世界に知らしめることとなりました。

深川製磁では、生地作りから焼成までの全工程を自社工房で行っております。生地の整形にはじまり、「フカガワブルー」と呼ばれる青色をはじめとした数百種類の絵具の調合などが、専門の職人たちによって行われます。

職人たちの確かな技術によって、代名詞ともいえる透明感のある白や鮮やかな絵付が 作られているのです。

古くから宮内省御用達を拝命し、製品を上納してきた他、89年にはチャイナ・オン・ザ・パークと呼ばれる磁器のテーマパークを有田に新設するなど、広く人々に寄り添うブランドです。

現在は佐賀・有田の他、六本木・大阪・博多にも直営店が出店しております。

白井半七は代々襲名で受け継がれる「今戸焼」の陶芸家になります。

今戸焼とは、東京都台東区の今戸周辺で焼かれていた陶磁器です。江戸時代から明治時代にかけ、日用雑貨・茶道具・瓦に至るまでの多種の生産をされてきました。

初代白井半七は京都の土風炉師より技法を学び、1684年~88年頃土風炉や茶器などの制作をしていました。二代は初代の技法を継承し、「今戸焼」を作り上げました。

四代、五代頃では、京都の伏見人形の影響を受けた「今戸人形」の制作を多くしておりました。今戸人形は浅草寺参拝者のお土産品として人気がでて一躍有名となりました。

七代は1923年の関東大震災の被災で窯が崩壊したことをきっかけに兵庫県伊丹市に移窯をされます。代々「半七」名を襲名し、四~六代は「芦斎」、七代は「楽半」と号をしていました。その頃までは「隅田川半七」・「隅田川焼」・「今戸焼」と呼ばれました。八代の頃からは兵庫県宝塚市に移窯します。八代の特徴として乾山写しを意識した京焼の華やかな作風を取り入れます。九代も写しを得意とし、そのほかにも独自の作風の作品の制作をされていました。兵庫県三田市に移窯もされましたが、1987年に亡くなりました。

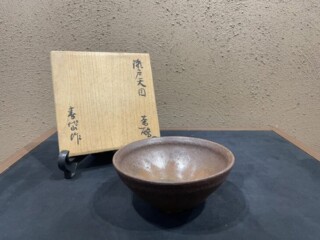

小西陶古さんは、備前焼の陶芸家、窯元です。

代々陶芸作家の家系で、明治初期の細工の名工と云われた永見陶楽の孫にあたる初代小西陶古さんが窯元を設立致しました。

初代はそれまで偶然に作られていた「桟切(サンギリ)」という模様を人工的に作り出す方法を考案しました。桟切とは、備前焼の焼き方の一つです。備前焼は釉薬などを使用せず、土本来の色合いと窯の温度、窯入れの際に入れた藁などによって「胡麻」「火襷(ひだすき)」「牡丹餅」などの様々な色や模様が作られます。その中で桟切は、燃え尽きた灰が作品の一部を覆い、その部分が黒く、火があたる部分が赤く、その境目が灰青色になる模様のことを言い、味わい深い美しさを生み出しています。

二代小西陶古さんは初代の二女で、伊部で一番大きい古来伝統のランマ窯を利用していました。

現在は初代の孫にあたる小西陶藏さんが窯を受け継ぎ、窯元作品を監修する一方でご自身も新たな作陶に尽力されております。作られる作品は茶道具や干支の置物、日用食器に至るまで幅広く、繊細な作り込みと丁寧な仕上げは高く評価され、その功績は備前市指定無形文化財保持者に認定されるほど広く多くの方から支持されております。

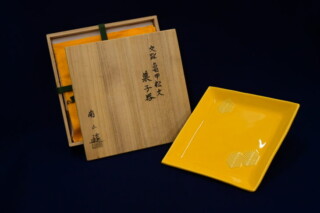

伊藤南山(いとうなんざん)は清水焼の伝統工芸師です。

京都に生まれた南山ですが、父も清水焼の業界内では先進的な技法やデザインを編み出すなど活躍されていましたが、幼い頃に亡くしたことから「自分で何とかしないと」と強く生きることを決意したと言います。また、父の影響か幼い頃から陶芸に親しみしました。

若いうちから京都の展覧会などで入賞していた南山は日本を飛び出して、フランスやオーストラリアで実演指導をしたり、展覧会を開いたりとグローバルに活躍するようになり、京都、ハワイ、パリでレストランを経営するオーナーとして、自ら手掛けた器に料理を盛り付けて提供もしています。

日本でも2005年には裏千家15代 鵬雲斎の御好物になるなど、その活躍ぶりは注目を集めております。

作風としては交趾という技法を用いることが多く、他の交趾焼とは一線を画すほどオリジナリティ溢れる色彩の物が多く、その鮮やかさは目を見張るほどで、国内外を問わず評価の高い人物です。

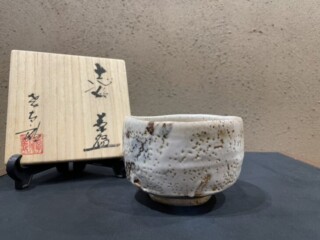

齊藤雲楽は初代から数えて、現在3代目が活躍している京焼・清水焼の窯元です。

開窯から130余年と、1890年頃から京都で美麗な陶器を作り続け、京焼・清水焼の雅さを伝え続けています。

現在活躍中の三代目 齊藤雲楽は電気窯の先駆けとしても知られています。電気窯導入当初は多くの反対を受け、「アホか」と罵られたこともあったそうですが、その結果、【青抹陶】と呼ばれる独創的な釉薬を創り出します。

周囲の言葉ではなく、自身の求めるものを追い続け、そして新たな技術を生み出したその姿は、まさに職人の鏡というべきものでしょう。

三代目は独自の青抹陶の釉薬と京焼・清水焼の雅な美しさを融合させ、上品で観る者を楽しませる焼物を作ります。

また、自身の窯元で展示即売を行ったことも、三代目の特徴と言えるでしょう。

今でこそ珍しい形態ではないですが、職場に一般の人々を招き、作業風景の見学を可能とし、そして低価格のものから高価格のものまで幅広く販売するというこのスタイルも三代目が生み出したものです。

近年では外国でも認知されており、海外にもその影響力を発揮しています。

既存の伝統を守りつつ、しかし時代に流されるのではなく、新しいことに挑戦し、自身の求めるものに向かって走り続ける。

それが今日まで続く、雲楽窯の発展を支えている姿なのでしょう。