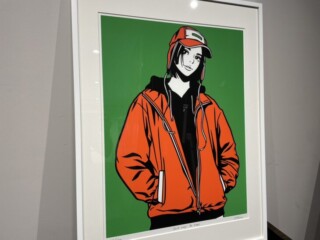

Hime(HIME)1986年~大阪出身の現代アーティストになります。

幼少の頃は、漫画家になるのが夢で入学した京都精華大学にも筆記試験を受けず、絵の実技だけで入学する程の実力を持っていました。在学中にカメラを購入し最初クラブなどで遊びながら写真を撮っており、その後アパレル会社で働き本格的に撮影の仕事がスタート致します。

その後、自身の結婚式の際にウェルカムボードに12枚のイラストを描き、カレンダーにした物をご両親にプレゼントしたのですが、制作中とても楽しくなり「また絵が描きたい」という気持ちが強くなったそうです。

まずは、インスタグラムにてデジタルのイラストを描き、フォロワーが1年で1,000人増えないならやめようと期日を決めていたそうですが、順調に増えていき30,000程になり将来を考えていた時に、ある画廊から声がかかり、Art Fair Kyotoにて作品を発表し、本格的なアーティスト活動が始まりました。

その後、国内外のアートフェアに多数出展している今注目の現代アーティストの一人になります。

女性の絵が多いのは、ご自身が絵を描く時にテンションが上がるからだそうです。とても素直な方ですね。他にも女性の方がまつげや下まつげを描くので、HIMEさんの作風にあっているのだそうです。

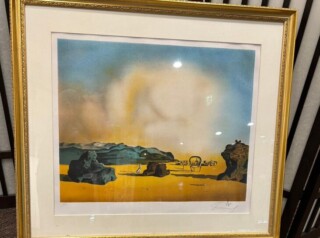

サルバドール・ダリはスペインが生んだ20世紀を代表する最も多才な画家です。絵画はもちろんのこと彫刻、版画、舞台装置や衣装のデザイン、映画制作と実に幅広い表現活動を行っていました。

そんなダリは6歳の頃に初めて風景画を手掛けてから絵画に興味を持ち始めます。マドリードの王立サン・フェルナンド美術アカデミーに入学、多くの知人を作り多くのことを学びます。しかし20歳の時に、教授を批判し学生の反乱を指導したとして停学処分を受けます。さらにはその年に反政府活動の疑いで短期間投獄されています。在学中に複数回個展を開くなど精力的な活動を行う反面美術史の答案の提出を拒むなどして放校処分を受けています。

その後のダリは、パリやアメリカ・ロンドンなどで個展を開催、ピカソやミロ、ガウディ、フェルメール、ミレーなどの影響を受け、新古典主義やキュビスム、パリのシュルレアリスム、二重像(ダブルイメージ)などを描くようになります。多くのものに影響された背景には、表現することを突き詰めたダリの探求欲に起因しています。

ダリはシュルレアリスム(超現実主義)を代表する画家です。シュルレアリスムとは意識のもとに閉じ込められている無意識の欲望を描くものと言われています。文章での説明は難しく、ダリの作品がまさにそれであると理解してもらうことが一番の近道かもしれません。ダリは生活の中で受けたインスピレーションをダリのイメージで描いて作品を作り上げます。つまり作り上げる作品はダリの夢や妄想などのイメージを形にしたもので、意識と無意識の狭間こそが本当の現実であるという考え方がシュルレアリスムなのです。

そんなダリの有名作は、日本の美術の教科書にも載っていたことのある「記憶の固執」です。時計が溶けたカマンベールチーズのようにぐにゃぐにゃしている作品で、見覚えのある方も多いかと思います。絵画以外にも実は日本でも身近にダリと関わっているものがあります。それは世界的に人気のお菓子である「チュッパチャップス」です。チュッパチャップスのロゴのデザインはダリが作成したもので全世界共通して同じものが使われています。

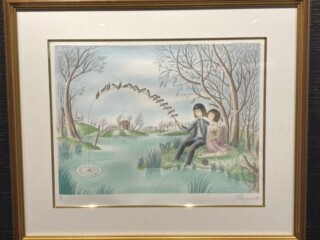

グラハム・クラークは、イギリスの銅版画家です。

オックスフォードで生まれ、ロンドン王立美術学校を卒業したのち、本格的に活動しました。

銅版画に手彩で色付けする「手彩色銅版画」を得意とし、現在まで数多くの作品を残しています。また、現代におけるアーチ型銅版画のはしりとなった人物でもあります。

クラークの作品は、イギリスをはじめとしたヨーロッパの風景や生活を、庶民的な視点に立ちながら描いたものが多いです。クラークが昔よく通った道、なじみのある建物、家族や友人との思い出深い場所など、自身の見つめる世界をそのまま落とし込んだような、普遍的ながらクラークの持つ世界観を共有できる、味わいのある作風が特徴です。サイズも飾りやすい物が多く現代にマッチしていると言えるでしょう。

個展にエリザベス女王が来場するなどイギリス王室からよく好まれ、さらにはヨーロッパ各地、日本で個展を開催するなど、クラークの作品は世界中から愛されています。また、世界中の美術館で収蔵されています。

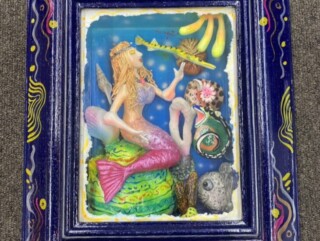

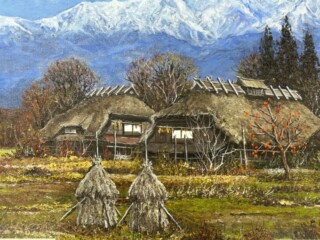

古畑雅規は長野県生まれの油彩画家&クレイアート作家です。

1968年の長野県松本市に生まれます。1988年に全国大学版画展に出展、1989年には伊藤廉記念展に入選します。フランス、イタリア、スペイン、トルコ、エジプトの5カ国で自身の腕を磨く研修に参加します。1991年に名古屋芸術大学美術学部絵画科を卒業し、以降は日本各地で精力的に個展を開催しています。

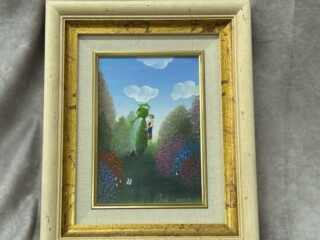

古畑雅規は油彩画家とクレイアート作家の2つの顔を持っています。クレイアート作品というのは、樹脂粘土(クレイ)を使いパーツを一つ一つ作り上げ額縁の中に納めた3D作品のことで、BOXクレイアートとも呼ばれています。

奥行きを生かした見せ方など立体的だからこそ伝わる表現がクレイアートの良さで、スマホの画面(平面)を多く見るこのご時世だからこそ魅力に感じる作品です。さらにクレイアート自体も作品として珍しいということもあり、子供から大人まで幅広く好まれています。

古畑雅規が作り上げる作品は、油絵でもクレイアートでもファンタジー色の強い作品が多く、幻想的で見るものを引き込む魅力があります。特にクレイアートは、立体的なので見る角度によって変わる見え方がその魅力を倍増させてくれます。

古畑雅規がモチーフとするのは動物や風景画が多く、独自の世界観で作り上げる作品はストーリー性を感じるものから、迫力があり圧倒される作品や、おとなしくメロディアスな作品など見るものを楽しませる作品が特徴的です。

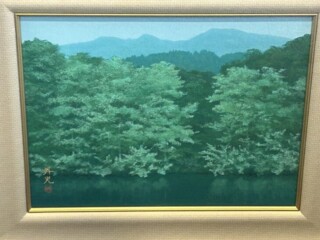

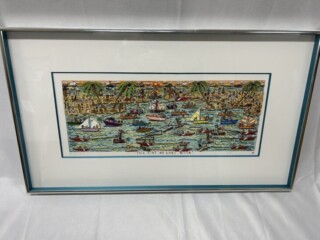

中山正は、新潟県生まれの木版画家です。

1927年に新潟県新潟市に生まれ、多摩美術大学に入学し油絵を学びますが、中退し版画家としての活動を始めます。1959年にリトグラフ画集「ラッパ手」を出版、その後は拠点を海外に移し1962年からイタリアのミラノ。1965年からはイギリスで活動を行いました。1963年のミラノで「騎士の無い馬」という画集を出版。イギリスにいる間はバースで芸術アカデミーにて教鞭を取ったりもしていました。1982年にはアメリカでも木版画集を出版します。その後は日本の銀座和光での個展開催や、東京国際版画ビエンナーレ、クラコウ国際版画ビエンナーレ、ノースウエスト国際版画展、などの展示会に出品するなど精力的に活動を行っていました。

そんな中山正が作り上げる作品は、馬、蝶、鶴、長い髪をなびかせた少女などをモチーフにした作品を多く描いています。抽象画を描くこともありますが、具象画作品も抽象画作品も共通して言えることは、どれもが神秘的な雰囲気の作品で神々しさを感じざるを得ません。本人曰く、「かたち」を大事にしており、芸術家とは具象・抽象を問わずこの世界になかった「かたち」を求めて創造するものであり、その創造とはこの世に一つしかない「かたち」を探すことだと残しています。

晩年の作品は、ペルシャ美術や、イラン美術、ルネサンスなどのスタイルに影響を受けており、日本古来の技法である木版画技法を駆使してそれらを表現していました。

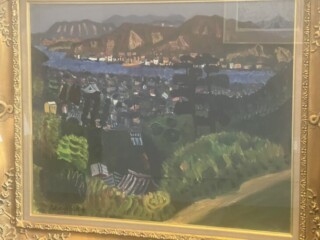

アンドレ・コタボは1922年にフランス南東部の町、サン=マルスランに生まれます。

リヨンの美術学校に進学し、そこで絵を学びます。

そして14歳の時、イタリアのローマの店先にあったゴッホの絵に感銘を受け、それを複製しようとナイフで描いたことが、その後の彼の作風を形作ります。

彼の作品を表現する時、よく用いられる言葉が「重厚なマチエール」。

マチエールとは、作品の材質がもたらす効果、というものですが、彼の絵を見るとよく分かります。

何層にも厚く塗られた絵具は、彼のナイフによって流れるように動きを作り、デフォルメされた絵から彼のオリジナリティを存分に感じさせます。

彼はジャン・フサロなどと共にリヨン派を形成し、その中でも現代具象画家として評価を確立します。

少年時代にゴッホから感銘を受けたからか、自身の内面にあるものをいかに描き出すかに力点を置いていたようで、思いつかない時は何度でもカンバスを破り描き直したというエピソードがあります。