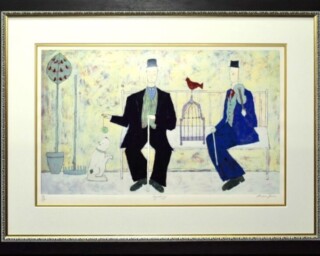

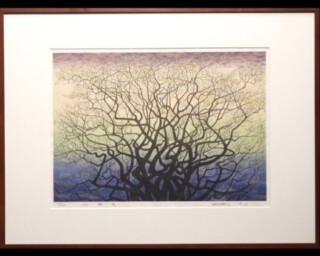

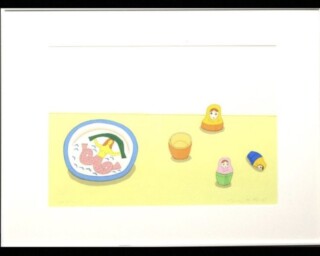

浅野竹二(1900年~1999年)は、京都出身の木版画家で、日本画と創作版画の世界で活躍しました。明るく洗練された風景画や、ユーモアと詩情を感じさせる作品で知られています。

彼は京都市美術工芸学校、そして京都市立絵画専門学校で日本画を学び、土田麦僊(つちだ ばくせん)に師事しました。初めは日本画家として活動していましたが、1930年代に入ってから木版画に魅了され、独自のスタイルを築いていきます。

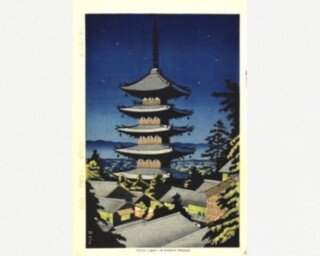

代表作のひとつが「名所絵」シリーズ。これは京都や大阪など全国の名所の風景を、鮮やかで開放的な色彩と、やわらかな光の表現で描いた作品群です。単なる観光名所を描いたものではなく、浅野自身の感性で再構成された情景が特徴です。

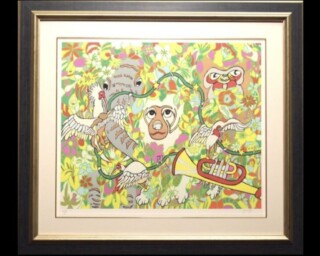

また彼は、自分で絵を描き、自分で彫り、刷るという「自画・自刻・自摺(じが・じこく・じしゅう)」にこだわり、創作版画の分野でも多くの魅力的な作品を残しました。鳥や虫、人の姿などを独特のデフォルメで表現し、どこかユーモラスで温かみのある作風が支持されました。

1960年には、アメリカの有名な画家ベン・シャーンが浅野を訪ね、彼の作品を「自由な発想とモダンな造形を、繊細な技で見事に融合させている」と絶賛しました。

晩年まで創作を続けた浅野竹二は、1999年にこの世を去りましたが、今なおその作品は国内外で高く評価され、多くの美術館やギャラリーで展示されています。

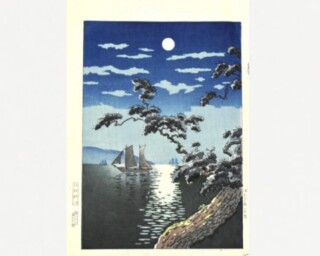

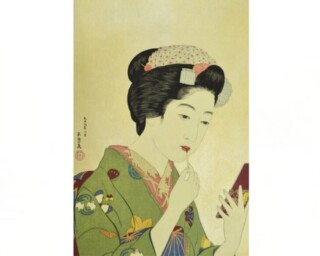

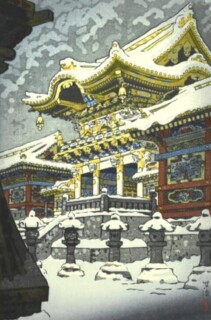

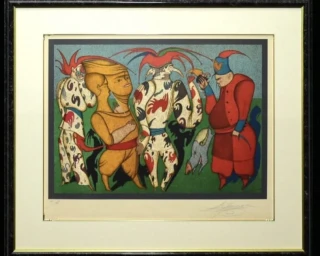

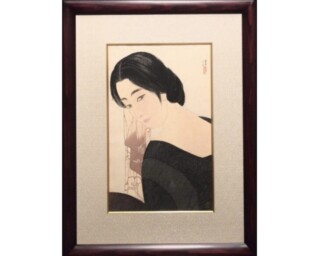

土屋光逸は、明治から昭和にかけて活躍した浮世絵師・版画家です。「日本三景」として知られる松島、天橋立、宮島の風景や、日常のふとした瞬間を叙情的に表現した作品を残しています。

土屋は、1870年に静岡県浜松市の農家にて生まれました。14歳の頃に上京し、16歳で浮世絵師・小林清親の元に入門。その後は、20年ほど清親の元で過ごし、石版画を学びました。この時期の作品で残されているのは、日清戦争を描いた『講和氏使談判之図』や、『万々歳凱旋之図』などの4点のみとなっています。

清親との死別や浮世絵の衰退なども影響して一時は画業から離れますが、「小林清親翁十七回忌記念展覧会」を開催していた渡辺庄三郎との出会いがきっかけとなり、62歳で新版画家として新たな一歩を踏み出すこととなります。

その後、版元の土井貞一と連携を取りながら版画作品を制作し続けました。

波乱万丈の人生を歩んだ土屋の作品は、柔らかく温かみのある色使い、光や影を巧みに操る画法で、今も人々の心を惹きつけています。

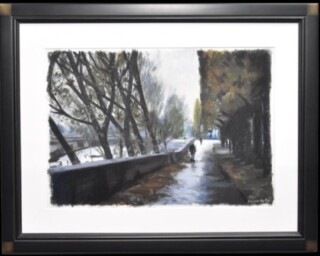

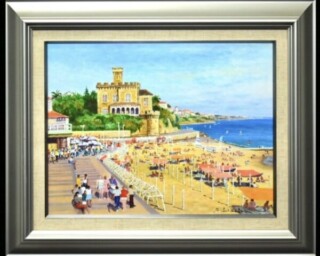

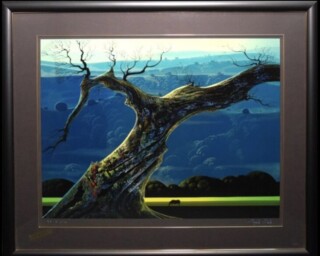

1938年兵庫県神戸市で生まれたセイ・ハシモト(本名・橋本清一)は、自身が育った神戸のノスタルジックで美しい欧州のような街並みを描き残そうと、独自のパステル技法を生み出し半世紀近くに渡って作品を描いてきました。

日本大学芸術学部美術学科卒業後は、レナウン宣伝部・ダーバン宣伝部といったファッション業界のクリエイティブ・ディレクターとして活躍、1983年には初の個展を開催し、日仏現代国際美術展でグランプリ受賞、外務大臣賞受賞と、数々の賞を受賞していきます。2017年には日仏現代国際美術展で文部科学大臣賞受賞するなど、50年近くに渡って独自のスタイルで作品と向き合っていきました。

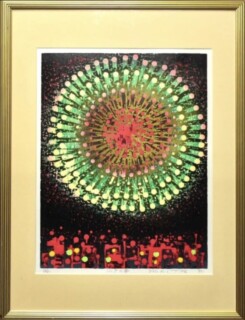

なんといってもハシモト氏の作品は、何色ものパステルを紙に刷りこむように重ねて塗り描く独自のパステル技術が特徴的です。彩り豊かな各作品は、どこか不思議だけれどほんのりと暖かな気持ちにもなれるような、そんな作品となっております。

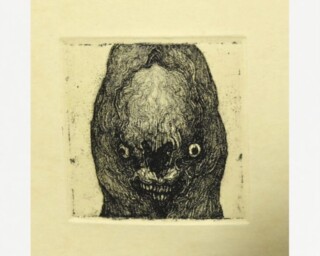

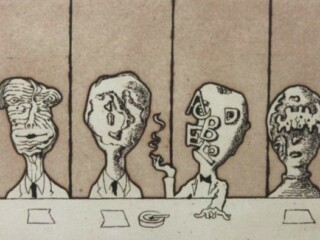

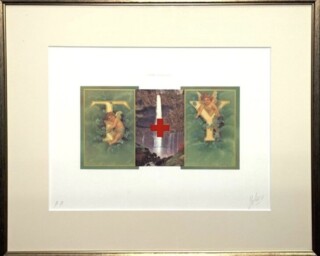

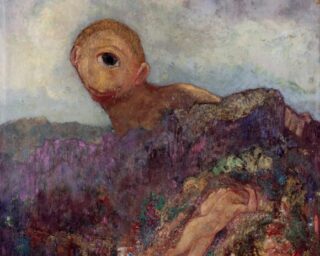

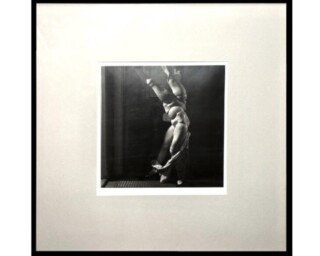

池田俊彦(いけだ としひこ)は、銅版画ならではの点描を駆使した緻密な表現方法は圧倒的で、制作活動初期より「永遠に生き老い続ける不死者達」をテーマに作品を描いております。

1980年東京都出身の池田氏が銅版画の魅力に出会ったのは、江戸川乱歩の本の表紙に描かれている「多賀新」という作家の作品を見た時でした。その美しい世界に魅了され、芸術の世界へと歩み始めました。以後、美術大へと進みますが専攻は油絵で、どうしても銅版画への想いを諦めきれず東京藝術大学大学院美術研究科(版画研究室)へと更に歩んでいきます。

卒業後は欧州へ足を運び、自身の芸術的感性を高めていきます。その後は賞を受賞したり、個展を開催したりと更に活躍の場を広げています。

吉田 千鶴子は、戦後の日本で活躍した女性版画家です。

日本初の女性版画団体「女流版画会」を結成し、男性中心の美術界における女性芸術家の地位向上に尽力しました。

吉田は、1924年に横浜で生まれ、東京で育ちました。

佐藤高等女学校(現・女子美術大学付属高等学校)油彩科を卒業後、版画家・北岡文雄に師事します。

その後、岡本太郎が主宰する「アヴァンギャルド芸術研究会」に参加したことをきっかけに、抽象的な作風へと変化していきました。

1953年には版画家の吉田穂高と結婚し、本格的に版画制作を始めます。

夫をはじめ、義兄の吉田遠志、義母の吉田富士夫、義父の吉田博といった芸術一家に嫁ぎ、その一員として活動する一方で、自身の作品も発表し続けました。後に娘の吉田亜詠美も芸術家として活躍しています。

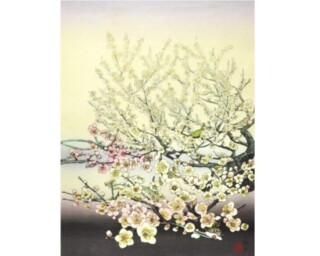

彼女の作品の多くは自然を題材とし、生命のエネルギーを繊細に表現しています。

女性ならではの感性と柔らかな表現、美意識が息づく上品な作風は、今もなお多くの人々に愛されています。

古塔 つみは、愛知県出身のイラストレーター・現代アーティストです。

SNSで活動をスタートしたこともあり、10代~20代前半の女性に人気の作家と言われています。

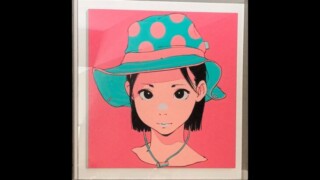

「女子しか描けません。すてきな人しか描けません。」

と語り、若い女性をモチーフとした作品のみを制作しています。

あえてモチーフをしばり、様々なタッチで描くことで「色々な女の子がいる」

という多様性に着目しています。

音楽アーティストやブランドとのコラボ実績や展覧会の開催歴があり、現在はNFTアートにも着手しています。

ポップな色彩表現や描かれる女性の目力が特徴的で、彼女らの瞳には強い意志や怒りのような感情が込められているようです。若年層からの支持も、そういった描写の姿勢から発生したのかもしれません。

また、現代アーティストとしては、あえて大量生産に用いられる手法でユニークな作品(一点物の作品)を制作するなど、一般的に大量生産・大量消費されがちな「美少女イラスト」という文脈に対し一石を投じております。

古塔つみの作品は、消費されるだけにとどまらない現代の美人像と言って差し支えないのではないでしょうか。