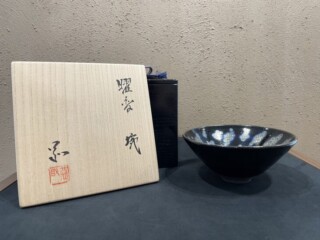

谷本光生は洋画の作家から陶芸家へ転身し、地域文化功労者に表彰された伊賀焼の陶芸家です。

伊賀焼は、400万年ほど前に伊賀地区がまだ琵琶湖の一部にあった際のプランクトンが堆積してできた土を使用しており、17世紀初めの伊賀焼である古伊賀は日本最高峰の陶磁器と言われ、器壁には、ヘラ工具を使用した波状の文様や格子状の押し型文様の他、ゆがみ、緑色のビードロ、灰かぶりや焦げ、鉄釉を垂らすといった技法が見られ人の手に施される性質の強い作品となっています。

大正3年に三重県に生まれた谷本光生は、当初は洋画家を目指し前衛的な絵画制作を行っていましたが、1946年に大阪の阪急百貨店にて開催された「古伊賀名品展」に感銘を受け、伊賀焼の陶芸作家になるとを決意し、工芸へ転向します。

その後は小森忍と日根野作三に師事し、1960年代に団体による展覧会発表に疑問を持つようになるまでは古伊賀の伝統を踏まえた現代陶器を制作していたが、個展に出品するようになってからは古伊賀をモチーフにした重厚なわび・さびを表した抽象的な表現になっていきました。

陶器以外にも書や絵画にも精通し、個展で発表し、現代伊賀の発展に寄与したとして1996年に文部大臣より地域文化功労者として表彰され、1997年には三重県教育文化賞などを受賞している。

茶道具・茶器作家一覧

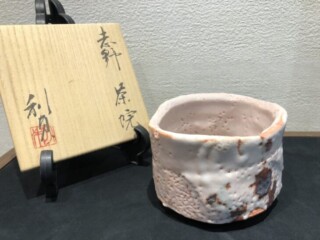

若尾 利貞

若尾利貞は現代の美濃(多治見)を代表する陶芸家の一人で、特に鼠志野の第一人者と言われています。

志野焼の一つに鼠志野があり、志野焼とは耐火温度が高く焼締まりが少ない五斗蒔粘土やもぐさ土という鉄分の少ないやや紫色やピンク色がかった白土を使った素地に、志野釉と呼ばれる長石を砕いて精製した白釉を厚めにかけて焼かれ、優しい乳白色をしており釉薬のかかりが少ない縁などは赤みが見え、鼠志野は素地に鉄分の多い泥漿を施し、文様を箆で掘って志野釉をかけて焼くと、箆で落とした部分が白く残り、鉄の成分は窯の条件にて赤色や鼠色に変化します。

若尾利貞は鼠志野の従来のやり方を残したまま、今までにない技法が随所に表れており、一つの作品内に濃淡が何種類もある、素地の白と鼠色のみでなく赤色に発色させている部分がある、具体的文様が多く取り上げられていることが特徴的です。その独特の作品は美濃桃山陶の伝統を踏まえながらも、雅に富んだ煌びやかな印象を持つことができます。多くの陶芸家の心を掴むその作品は、個性は強いですが、主張しすぎず品の良いものとなっております。

清瀬 一光

加賀蒔絵を代表する作家の一人が「清瀬一光」さんです。

加賀蒔絵とはその名の通り江戸時代に加賀藩で作られた蒔絵技法の事を言います。

加賀藩の三代目藩主であった前田利常は文武の一環の一つとして京都から「五十嵐道甫」江戸から「清水九兵衛」が招かれ現在の加賀蒔絵の礎が作られました。

「清瀬一光」は当代で二代目となり初代の長男の方が二代目「清瀬一光」を襲名されています。

二代目「清瀬一光」さんは「加賀蒔絵」の伝統を守りながらも様々な新しいことに挑戦されています。

今まで一般的に蒔絵というと木製の漆器に施されることが多かったですが、二代目清瀬一光さんは他の素材にも蒔絵を施すことに挑戦しました。

ガラスやべっ甲、象牙などです。

この挑戦が「加賀蒔絵」の技術を向上させ、更に見事な作品を作り上げる事へつながりました。

今までに無い新たな試みに挑戦したことにより「加賀蒔絵」の可能性がまた一つ広がりました。

平成7年に二代目「清瀬一光」さんは通産大臣認定伝統工芸士となり現在は「金沢漆器」「加賀蒔絵」の魅力、文化を広く世界へ広めると共に次の世代へ向けて後進の育成に尽力されているとの事です。

川喜田 半泥子

川喜田半泥子(本名・久太夫政令)は三重の実業家ですが、趣味であった陶芸作品が高く評価され、今なお高い人気を誇る人物です。

半泥子は1878年、伊勢の豪商の16代目として生まれました。生後間もなく祖父・父が相次いで亡くなり、祖母によって育てられています。川喜田家当主として教育を受け、1900年には東京専門学校(現早稲田大学)へ進学しています。1903年、三重県津市の百五銀行取締役に就任。さらに19年には頭取となります。45年まで頭取を務め、三重有数の金融機関にまで成長させています。その他にも市議や県議、県内の会社の要職を務めるなど財界の重鎮として活躍しています。

陶芸は趣味として行っていましたが、自宅に窯を築くなど本格的であった他、後の人間国宝となる陶芸家・荒川豊蔵や金重陶陽、三輪休雪などを支援すると共に、彼らから多くの技を学んでいます。その腕前は専門の陶芸家と比べても全く遜色のないものですが、本人はあくまで趣味としており、作り上げた作品もほとんど販売することなく、知人などに配っていたようです。

晩年は床に臥すこととなりますが、そこでも書や画を制作するなど、その制作意欲は衰えませんでした。

陶芸作品は多くが抹茶碗で、形にとらわれない自由な仕上がりの作品は現在も多くの茶人から愛されており、時には江戸時代の著名な陶芸家・本阿弥光悦になぞらえて、「昭和の光悦」とも称されます。

1980年、川喜田の旧蔵資料、そして半泥子の作品を収蔵する「石水博物館」が開館しています。

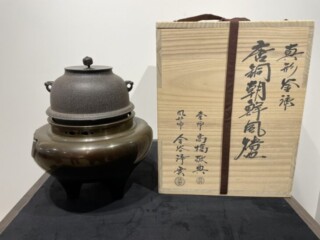

高橋 敬典

茶の湯釜の人間国宝にも認定された高橋敬典。その生涯を茶釜制作にささげた作品は、伝統技法と現代的な造形が組み合わされた気品ある仕上がりとなっています。

敬典(本名・高治)は、1920年に山形の鋳物製作所に生まれました。1938年に家業を継ぎ、以来茶釜制作にのめり込みます。1950年には、愛知の釜師で後に人間国宝にも認定された長野垤志に師事します。翌年の日展で初入選を成したことがきっかけとなり、以後数多くの展覧会で賞を受賞するようになりました。また昭和天皇や、皇太子殿下(現在の上皇陛下)への献上品も制作しています。

長年の功績と技能が評価され、1992年には勲四等瑞宝章を受章、さらに96年には山形県初の重要無形文化財保持者に認定されました。

全てが手作業で作られるその作品は、鉄でありながらどこか温もりを感じさせる柔らかな印象をうけます。また、きめ細かな地肌や美しい地紋など、細部に至るまでのこだわりが、釜一つ一つに個性を与えています。

萩井 好斎

萩井好斎は現在三代目まで続く大阪の指物師です。

初代好斎は指物師・二代芦田真阿(指真)に師事し学びました。独立後は茶の湯専門の指物師として「木遊軒」の名で制作を行っています。1957年、淡々斎より好斎の号を得て、以後裏千家の職方となります。愈好斎の好み物を多く作っています。現在の好斎は三代目で2001年に襲名しています。

制作している作品は多種多様で、炉縁や風呂先といった大きなものから、香合や蓋置といった小さなものまで手掛けています。伝統的な指物技術を駆使しつつも現代的な要素を多分に含み、まさに現代指物の有力者としてふさわしい作品となっています。

また二代好斎の兄弟も同じく指物師や金工師として制作を行っています。

長岡 空郷

長岡空郷(ながおか くうきょう)は、楽山焼の伝統に則り、茶陶を中心に制作し、伊羅保や刷毛目、出雲色絵など幅広く手掛けています。 伊羅保とは、砂まじりの肌の手触りがいらいら(ざらざら)しているところに由来するとされています …

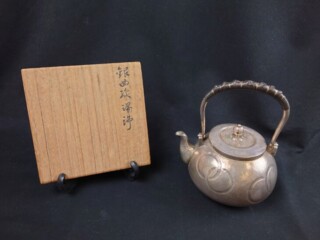

秦 蔵六

「秦蔵六」は日本を代表する鋳金家の名です。 当代で六代目となります。 「秦蔵六」の名は江戸の末期から代々、伝統の鋳金技法と共に継承されてきました。 初代蔵六は文政6年(1823年)に当時の山城国(京都府)に生まれ。 「二 …

四代 赤沢露石

四代(当代)赤沢露石(赤沢正中)は、二代赤沢修三の孫にあたります。 京都で代々続く交趾焼(コーチやき)の家に生まれ、京都市立日吉ヶ丘高校美術科を卒業後、交趾焼を祖父の二代赤沢露石(修三)より修得します。 日本伝統工芸展に …

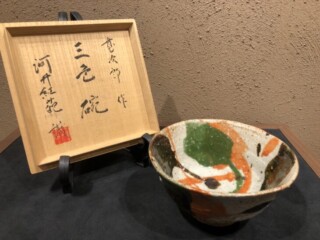

河井 寛次郎

「河井寛次郎」という名をみなさん聞いた事はありますか? 大正・昭和にかけて京都を拠点に活動した日本を代表する陶芸家の一人が「河井寛次郎」さんです。 河井寛次郎氏は島根県に生まれ中学生のころから陶芸家を目指していました。 …

小山 冨士夫

小山冨士夫は、日本における中国陶磁器研究の大家として名高い人物ですが、その一方で自ら作陶も行っていました。 1923年、陸軍に志願した際、同期にいた陶器好きの影響を受けたのが、この世界に入るきっかけとなり、1930年には …

藤本 能道

藤本能道は、本焼きの前に色釉により絵付けをする「釉描加彩」という技法を確立し、色絵磁器の人間国宝に認定された人物です。 1919年に現在の東京・新宿に生まれ、中学卒業後は東京美術学校工芸図案部に進みます。卒業後は文部省技 …

角谷 一圭

角谷一圭は、大阪市出身の釜師です。茶の湯釜の最高峰といわれる筑前芦屋釜の復元に成功し、その技術の高さから人間国宝に認定されました。 1904年に生まれ、小学校に入学した頃から釜師であった父の仕事を手伝っていました。年月が …

平田 重光

平田重光は明治から大正期にかけて活躍した金工師です。 その高い技量から、皇室への献上品も数多く制作しており、献上品の中でも自分の名と工房名を刻むことを許された数少ない人物です。 皇室御用金工師の名にふさわしく、その作品は …

辻村 史朗

奈良の山中で作陶に励む孤高の陶芸家、辻村史朗。我流で作り上げた豪快な造形は、シンプルながら力強さを秘めた作品となっています。 辻村は1947年、奈良県の畜産農家の家庭に生まれます。青年時代に見た大井戸茶碗が彼を陶芸の魅力 …

三浦 小平二

三浦小平二は佐渡出身の陶芸家で「青磁」の人間国宝です。 1933年、佐渡の無名異焼窯元・三浦小平の長男として生まれます。東京藝術大学美術学部彫刻科に進学し、さらに色絵磁器の人間国宝・加藤土師萌のもとで青磁技法を学びました …

林 恭助

天目茶碗の最高峰とされる「曜変天目」。黒の器に散らばる虹色の輝きはとても美しく、古くから多くの日本人を魅了してきました。作られたのは中国・南宋時代、しかしその記録は無く、詳細は謎に包まれています。世界に存在する完全なもの …

西中 千人

西中千人は和歌山出身のガラス工芸家です。 大学時代は薬学を専門としていましたが、卒業後はクリスタルガラスメーカーに勤務した後、アメリカに留学してカリフォルニア芸術大学で本格的にガラス造形を学んでいます。帰国後は日本唯一の …

五代 伊藤 赤水

五代伊藤赤水(本名・窯一)は無名異焼窯元・赤水窯の代表であり、人間国宝に認定されている人物です。 1941年、四代赤水の長男として生まれ、京都工芸繊維大学窯業工芸学科を卒業し、家業を受け継ぎました。祖父である三代赤水にそ …

千 宗旦

千宗旦は茶人・千利休の孫にあたる人物です。千家三代にして現代まで残る三千家の素であり、茶道の基礎を築いた茶人となります。 宗旦は1578年に生まれ、幼いころは大徳寺にて禅の修行を行い、千家再興後に戻り、利休のわび茶の普及 …

中里 隆

中里隆は佐賀県出身の唐津焼陶芸家です。 父は唐津焼の人間国宝・十二代中里太郎右衛門で、幼い頃より父から陶芸を教わりました。その後は京都市立工芸指導所、京焼の松原栄一、佐賀県窯業試験場の井上萬二などに指導をうけます。 19 …

鯉江 良二

鯉江良二は愛知県常滑市の陶芸作家です。アルバイト中の事故で、右手の指を2本失うというハンデを抱えながらも、精力的に制作に取り組み続け、その独創的な発想で、従来の焼き物の枠組みを超えた自由な作風が特徴となっています。 青年 …

杉本 貞光

杉本貞光は茶器制作で有名な陶芸家です。大徳寺の立花大亀老師より作陶の指導を受け、その作品は海外でも高い評価を受けています。そのため個展も日本のみならずアメリカやドイツといった海外でも開催されています。 杉本は桃山時代の侘 …

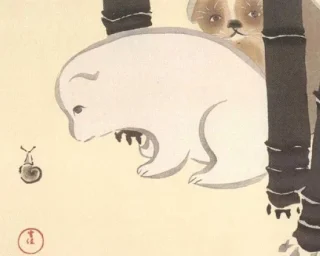

神坂 雪佳

神坂雪佳は、絵師としてだけでなく、優れた工芸品デザイナーとしても明治から昭和にかけて活躍し、京都の地で琳派の復興に大きく貢献するなど、多くの功績を残しました。また、その典雅な作風によって海外でも非常に高い評価を受けている …

細川 護煕

細川護煕は、第79代内閣総理大臣として日本の政権運営を務めた人物ですが、一方で芸術に対する造詣も深く、政界引退後の現在は陶芸家として活躍しています。 旧熊本藩主細川家の18代目として生まれ、大学卒業後は新聞記者として勤務 …