1900年(明治33年)10月28日~1977年(昭和52年)、愛知県生まれ昭和時代の釜師になります。初めは洋画家を志したが、鋳金に転じ、山本安曇ついで香取秀真に師事しました。1927年(昭和2年)帝展に初入選し、1933年同展出品の「青銅方盤」が特選となり、審査員などを務めたが、のちに日展を離れ、日本伝統工芸展に出品。理事・審査員としても活躍しました。作品は梵鐘、花瓶、置物などのほか、とくに釜の製作をもっとも得意とし、高い芸術性と格調のある現代茶の湯釜を生み出し、また砂鉄による和銑釜の鋳金法を復原しました。1963年(昭和38年)重要無形文化財保持者に認定。

骨董品・古美術の作家一覧

高野 松山

1889年(明治22年)5月2日~1976年(昭和51年)3月5日、熊本県出身の日本漆芸家になります。幼少期より細工に興味を持ち、地元熊本の工業徒弟学校で漆芸を学びました。その後京都市立美術工芸学校(現在の京都市立芸術大学)に入学し、東京美術学校(現在の東京芸術学校)へ転校して卒業されています。東京美術学校在学中は、帝室技芸員の白山松哉から蒔絵の技術を習得し、松山という号を授かった。のちに細川護立の援助を得て、目白台の細川邸内に住み込んで「昼は殿様のボディーガード、夜間に製作」という生活を送りながら製作活動に挑んでおりました。その後帝展などへの出品を重ね1955年(昭和30年)に蒔絵における人間国宝に認定され、1957年(昭和32年)には、松山の作品が重要無形文化財に指定されました。

守住 貫魚

文化6年7月11日(1809年8月21日)~明治25年(1892年2月26日)、幕末から明治初期の日本画家になります。現徳島県徳島市明神町で、徳島藩の鉄砲方・庄野(または新居見)幸次郎延知の子として生まれます。1824年16歳で江戸に出て、住吉広行の弟子で藩の絵師・渡辺広輝に入門します。その頃、広輝は「光格上皇修学院に幸する儀仗図」の制作にとりかかっていたが、入門した貫魚に助手として手伝いを命じ、貫魚の技が優れているのに驚き、1892年1月、貫魚は広輝から「輝」の一字を与えられ、輝美と号した。1833年幕府御用絵師板谷広当の「日光縁起絵巻」制作を手伝った際、板谷家の本家にあたる住吉広定にその実力を認められ、翌年その門に入る。1835年、一橋公の命を受けてその寝殿の障壁画を描いた。これが一橋徳川家のお気に入りとなり将軍徳川家斉の目にもとまり、幕府の絵師に取り立てるべき内命がありました。この年の12月、貫魚は広定より「定」の字を授かり、定輝と号することになった。広輝の死後、1844年貫魚は正式に阿波藩の御用絵師となりました。以後60歳まで仕えます。

岸 竹堂

文政9年4月22日(1826年5月28日)~明治30年(1897年)7月27日は、日本の幕末から明治時代に活躍した日本画家。岸派の4代目で、明治期の京都画壇で、森寛斎、幸野楳嶺とともに3巨頭の1人に数えられた画家になります。天保7年(1836年)に地元の絵師で彦根藩士中島安泰に狩野派の手ほどきを受ける。天保13年(1842年)17歳の時京狩野9代目の狩野永岳に入門するが、粉本主義の狩野派の指導法に疑問を感じ、翌年四条派の流れを組む岸派の岸連山に師事しました。1854年前後に、二条城本丸御殿や御所造営に際して障壁画を描く。1857年有栖川宮に出仕し、1859年11月には連山の子・岸九岳が未だ幼少なため岸家を継ぎ、竹堂の歩みは順風でした。画風も円山派の長沢芦雪に私淑し、その構図法を学び一段と飛躍を見せました。サーカスで見た実物の虎に衝撃を受け、画風が一変。明治25年(1892年)6月には、「虎図」に執念を燃やして打ち込むあまりに「虎が睨んでいる」と発狂し、一時永観堂の精神科に入院する一幕もありましたが、この仔虎を抱いた母虎の虎図はシカゴ万鵠博覧会で銅牌を受賞した。明治29年(1896年)6月30日に帝室技芸員となるが、翌年慢性胃炎の為72歳で没しました。墓は京都上京区の本禅寺になり、墓碑銘は竹堂の死を悼んだ富岡鉄斎が誌しました。

狩野 永悳

文化11年12月15日(1815年1月24日)~明治24年(1891年)1月29日幕末から明治期の狩野派の絵師になります。安土桃山時代を代表する絵師で、狩野永徳と同じ読みであるが、別人になります。江戸木挽町に生まれる。狩野宗家中橋狩野家・狩野祐清邦信の養子となり、後に宗家中橋家第15代となった。徳川家斉から徳川家茂までの4代の将軍に仕え、弘化年間の江戸城本丸御殿再建における障壁画製作など、幕府御用を多く手がけました。明治維新後も皇居造営の際に、皇后宮御殿御杉戸や小襖に多くの作品を描く。

堅山 南風

1887年~1980年、熊本県熊本市出身の日本画家で、本名は堅山熊次。横山大観に認められ、院展、日展等で活躍した作家。花鳥画、特に鯉を中心とする秀逸な魚類を描いた作品が有名。1914年の日本芸術院再興にも加わり、銅芸術院常務理事、日展参事等を務めた。また、熊本市名誉市民、文化功労章、文化勲章受章者であり、大正から昭和にかけてに日本画界を支える中核人物だった。

狩野 探幽

江戸時代初期の狩野派の絵師で京都生まれ。狩野孝信の子になります。早熟の天才肌の絵師と評され安土桃山時代までの狩野派に典型的な、豪奢で迫力を感じさせる画風とは異なり、「淡麗瀟洒」と評される、簡明で余白を巧みに活用した作風を …

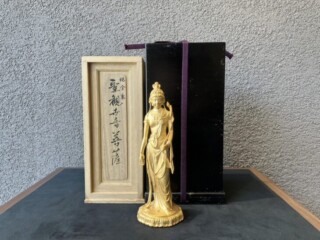

高村 光雲

高村光雲は、1852年の江戸下谷(現・台東区)出身の仏師、彫刻家です。 上野公園にある西郷隆盛像や、皇居の楠木正成像の制作に関わったことで知られています。 1863年、行きつけだった床屋の口利きから仏師・高村東雲に師事し …

慶入 (十一代楽 吉左衛門)

慶入は京焼の名跡・樂吉左衛門の十一代であり、歴代吉左衛門の中でも多くの作品を制作し、現代にも数々の作品が残っている作家さんです。 江戸時代末期に生まれ、それから明治にかけての激動の時代を慶入は生きました。徳川家の衰退によ …

天野 喜孝

天野善孝は静岡県静岡市出身の現代アート作家・イラストレーターです。 1967年にタツノコプロに入社し、「タイムボカン」シリーズのキャラクターデザインを手がけました。担当したキャラクターを上げればキリはありませんが、代表と …

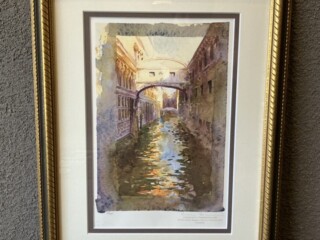

J.トレンツ・リャド

20世紀最後の印象派と呼ばれているリャドは、1944年にスペイン・カタルーニャ州のバダロナで生まれました。 1955年頃からバルセロナのアカデミーで絵を描き始め、その後はバルセロナのサン・ホルヘ高等学校で絵画を学び、在学 …

森 狙仙

森狙仙は、江戸時代後期に大阪で活躍した絵師です。狩野派や円山派を踏襲した写実を基調とする独自の画風によって知られています。はじめ、勝部如春斎について狩野派の技術を学び、如寒斎と号しました。天明4年(1784年)師の如春 …

前田 昭博

前田昭博は「白磁」で国の重要無形文化財に認定された陶芸家です。 1954年に鳥取県に生まれた前田昭博は、小学校2~3年生の際に学校の教員をしていた父が木版画を始め、その後ろ姿を見てモノを夢中になっているところがうらやまし …

ジャン=ピエール・カシニョール

現代フランス画壇を代表し、日本と繋がりが深い画家としても知られている人気作家といえば、カシニョールでしょう。 1935年にパリに生まれたカシニョールは父親が高級衣服店を経営していたこともあってか、幼少期よりモデルの女性た …

宮川 香山(真葛 香山)

(初代)宮川香山は1842年、京都の真葛ヶ原に陶工・真葛宮川長造の四男として誕生します。幼名は虎之助。 19歳(1861)の時に父と兄を亡くし、陶工の家を継ぐことになった虎之助は生前父が朝廷用の茶碗等を制作していた際に「 …

ジャン・ジャンセン

ジャンセンは1920年アナトリア(現在のトルコ)にて生まれました。父はアルメニア人、母はトルコ人と当時のオスマン帝国の情勢では非常に危うい立場でした。家族は危険な故郷を離れ、ギリシャに移り、その後フランスへと渡りました。 …

クリスチャン・リース・ラッセン

クリスチャン・ラッセンはアメリカのカリフォルニア州、海沿いの町であるメンドシーノ出身の画家です。 ラッセンが11歳の時にハワイ・マウイ島へ家族で移住し、1976年より作品を発表します。幼少のころハワイに移り住んだラッセン …

館林 源右衛門

館林源右衛門は、江戸時代中期に創業した陶芸家です。 民窯として磁器を制作しますが、 明治・大正時代には料亭用の食器を中心に製造を行っていました。六代・館林源右衛門は、有田焼の一つである古伊万里復興に取り組み、伝統的技法 …

ミッシェル・バテュ

ミッシェル・バテュは、フランスの女性画家で、フランス国防省海軍公認画家に選出された人物として有名です。 海軍画家とは、海軍と共に軍港を訪れ、各々のテクニックでそれを表現します。彼らの作品は、海軍業務のルポルタージュとも呼 …

冨田 溪仙

富田渓仙は明治から昭和初期に活躍した日本画家です。 福岡県博多に生まれ、福岡藩御用絵師だった衣笠守正(探谷)に狩野派を学んだ後、京都に出て四条派の都路華香に師事します。のち仙厓義梵、富岡鉄斎に傾倒。各地を旅し幅広い研鑽 …

森 寛斎

森 寛斎は、日本の幕末から明治時代に京都を中心に活躍した絵師、日本画家になります。本姓は石田、幼名は幸吉、のちに尚太郎となります。 森狙仙、森徹山、森一鳳・寛斎と続く森派の絵師になります。若い頃は攘夷(じょうい)運動に熱 …

元永 定正

自然現象を用いた抽象作品を得意とした画家・元永定正。近年の具体美術の再評価とともに、現在その人気は国内外問わず非常に高いものとなっています。 定正は1922年、三重県に生まれました。学校卒業後は工具店や国鉄に勤務しました …

中里 太郎右衛門

江戸初期から続く唐津焼の名工、中里太郎右衛門。技術の継承とともに、そこに現代的なデザインを組み込み作られる作品群は現在の14代目に至るまで、着実に受け継がれています。 中里又七を祖として現在まで続く中里家。特に注目された …

河合 誓徳

河合 誓徳(かわい せいとく)は日本の陶芸家であり日本芸術院会員でした。大分県に生まれ、旧制宇佐中学校を卒業。1951年京都陶芸家倶楽部に加入し、6代清水六兵衛に師事されました。1962年日展特選北斗賞を受賞=「蒼」、1 …

斎藤 清

斎藤清は1907年生まれ、福島県河沼郡坂下町出身の版画家です。 生まれは会津ですが、4歳の時に北海道の夕張に移住しています。幼いころからイラストを描くのが好きで、24歳で上京してからも広告業をしつつ、独学で油絵を描いてい …