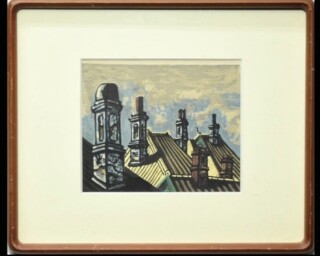

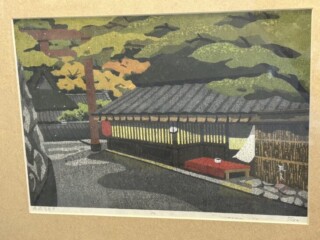

田川憲は1906年に長崎県長崎市に生まれ、生涯にわたり愛する長崎の歴史ある街並みや風景を描き続け、数々の作品を世に残しました。

彼の作品の特徴は、卓越した繊細な線画と色使いの技術によって表現された街並みや風景です。そのような絵を描き続けた背景には、多くの外国人が行き交った居留地時代の面影が残る長崎の景観、それを大事に守り、後世に伝えたいという強い想いがありました。

戦後、彼は洋館や居留地の景観保存を強く望んでいましたが、健闘及ばず、それら多くの建物が時代と共に失われていきました。

そこで、消えゆく居留地の景色を「版画として世に残す」ことを使命とし、彼の情熱は自身の作品へと注ぎ込まれます。そのため、晩年の作品は特に、古き良き時代を過ごした長崎への深い愛情が色濃く反映されています。

歴史ある景観を版画として残すことはもちろん、彼自身の想いが込められた作品は現在においてもなお、色あせることなく長崎から日本中の人々へと愛され続けています。

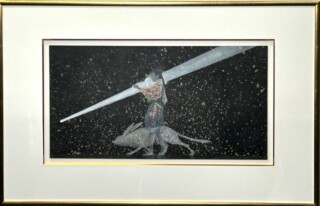

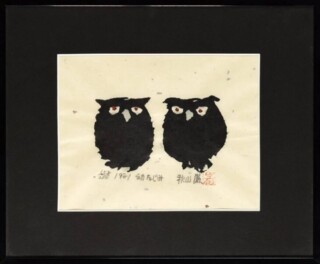

トム・エバハートは、1953年にアメリカで生まれた画家です。

イェール大学を卒業後、パリとニューヨークで絵画を学び、当初は風景画で成功を収めました。その後、広告プロジェクトに参加した際、スヌーピーの生みの親であるチャールズ・M・シュルツと出会います。エバハートはシュルツの作品に共通するラインの美しさを見出し、わずか2週間でその技法を習得。漫画以外のプロジェクトも任されるようになりました。

しかし、1988年頃に末期がんと宣告されます。闘病生活を経て、1990年に病を克服。この期間、シュルツから贈られたスケッチが彼の支えとなりました。この経験を経て、エバハートはスヌーピーをはじめとする『ピーナッツ』のキャラクターと自身のアートスタイルを融合させるようになります。

1990年代には、ヨーロッパ、アメリカ、日本など世界各地で展覧会を開催し、国際的に活躍しました。

1997年には、シュルツとユナイテッドメディアとの正式な契約により、「ピーナッツのキャラクターをアートとして自由に表現できる唯一の画家」と認められました。これにより、スヌーピーをモチーフにした作品が非常に多く制作されています。

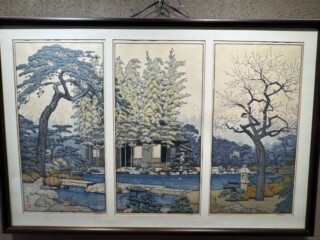

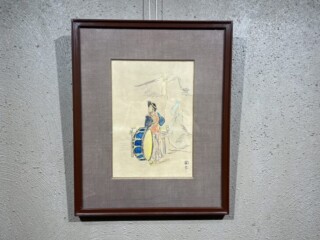

吉田遠志(1911年 – 1995年)は、東京都文京区に生まれた木版画家・画家です。

父である吉田博から油彩画の技術を学んだ後、海外に渡り、主に野生動物を題材とした作品を制作しました。その活動の中で、動物絵本シリーズが全国学校図書館協議会主催の「絵本にっぽん賞」を受賞し、海外からも注目されるようになりました。

1972年からは版画アカデミーを開設し、後進の育成にも力を注ぎました。

吉田遠志の作品は、生物だけでなく山や水といった自然も精密に描かれている点が特徴です。父・吉田博の作品が柔らかく温かみのある表現であるのに対し、遠志の作品は明暗がはっきりと分かれた力強い作風が特徴的です。

特に高い評価を受けている作品には、動物を主題にしたものや日本の庭園を描いたものがあります。野生動物を描いた作品は、動物の躍動感を細密に表現しており、その描写の緻密さから高く評価されています。同様に、樹木を題材とした作品も高い評価を受けています。

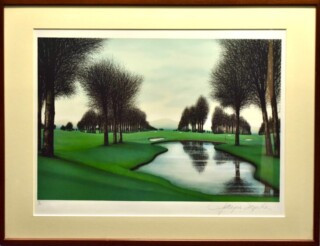

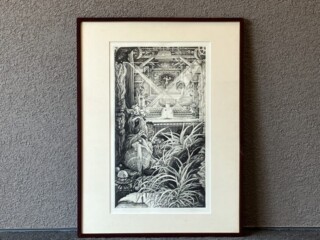

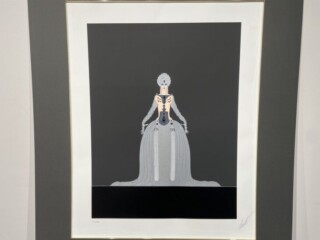

ジャック・デペルト(Jacques Deperthes)は、1936年にフランスのシューレンヌで生まれました。

サント・エティエンヌ国立美術大学とジュネーブ装飾美術学校で絵画を学び、1961年からはジュネーブ、パリ、ロンドン、シカゴ、東京などで個展を開催し、国際的に活動を展開しました。

日本では、1984年と1986年に来日し、東京や大阪で個展を開催しました。

デペルトは、黒を基調とした繊細な線描と整然とした構図、落ち着いた色調の清麗な画面で知られています。特にゴルフ場の風景画で高い評価を受けており、リトグラフ作品も多く制作されています。

彼の作品は、パリ市立近代美術館、ジュネーブ市立美術博物館、鎌倉市立近代美術館などに収蔵されています。

藤島康介は、日本の漫画家・イラストレーターです。

1986年に『Making BE FREE!』でデビューし、代表作に『ああっ女神さまっ』『逮捕しちゃうぞ』などがあります。

『ああっ女神さまっ』は1988年から2014年まで連載されたファンタジーラブコメディです。アニメ化もされ、国内外で人気を集めました。また、『逮捕しちゃうぞ』では女性警察官コンビの活躍を描き、話題になりました。

ゲームのキャラクターデザインでも活躍し、『サクラ大戦』シリーズや『テイルズ』シリーズなど、人気シリーズのデザインも担当しています。

作風の特徴は、繊細で美しいキャラクターのデザインと、バイクや車などの緻密なメカ描写です。現在もバイクレースをテーマにした『トップウGP』を連載中で、精力的に活動を続けています。

藤島康介の版画作品が展開されており、『ああっ女神さまっ』をはじめとした代表作のモチーフは高い人気を持ちます。

珈琲貴族は、1981年生まれのイラストレーター・原画家です。

少女イラストを中心に活動しています。清涼感のある色彩、繊細で柔らかな描線、そして日常の中に感じられる心地よい空気感が特徴です。

活動範囲は幅広く、ライトノベルの挿絵、ゲームのキャラクターデザイン、雑誌の表紙イラスト、商品パッケージデザインなど、多岐にわたります。また、同人サークル「ロイヤルマウンテン」にて活動も行っており、自身のサークルで作品を発表することもあります。

アールビバンより版画作品が展開されており、数万~20万円近くの評価がつくこともあります。