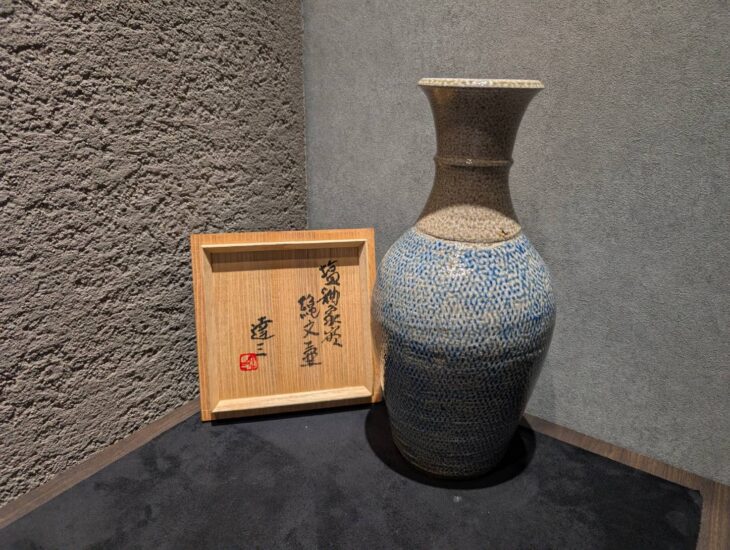

今回ご紹介させていただくお品物は、島岡達三 『塩釉象嵌縄文壺』になります。

まず初めに島岡達三についてご紹介させていただきます。

島岡達三は1919年東京都に生まれました。組紐師の家に生まれましたが、河井寛次郎や濱田庄司の作品と出会い陶芸の道に進みました。戦後は濱田庄司に弟子入りし、作陶に打ち込んでいきました。

濱田庄司と共に全国の美術館・博物館で土器の標本模型製作を行っていた際に研究した縄文と、李氏朝鮮の象嵌技法の2つを組み合わせた縄文象嵌の技法を確立していきます。縄文で文様を付けた上から別の色の化粧土を塗り、その後余分な化粧土を落とすことによって文様を付けるという技法です。

今回の作品である『塩釉象嵌縄文壺』も、島岡達三の特色である縄文象嵌が施された作品です。

塩釉は、釉薬をかけず素焼きのまま焼成し、途中で窯内部に塩を投入する技法です。熱によって塩が気化することで、陶器に含まれるケイ酸と反応してケイ酸ナトリウムとなり、作品を覆います。ガラス質の独特のツヤは呉須と相性が良く、塩釉といえば青色のイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか。

今回の作品は保存状態もよく、箱等の付属品もそろっていたためこちらの評価額となりました。作品の状態によっては評価額が変動する場合もございますのでご了承ください。