(初代)宮川香山は1842年、京都の真葛ヶ原に陶工・真葛宮川長造の四男として誕生します。幼名は虎之助。

19歳(1861)の時に父と兄を亡くし、陶工の家を継ぐことになった虎之助は生前父が朝廷用の茶碗等を制作していた際に「香山」の称号を受けていたため、虎之助は初代、香山を名乗り、父の得意としていた色絵の陶器や磁器の作陶を始めました。

香山の腕前は評判を呼び25歳(1867)の時には幕府から御所献納の品物を依頼されるほどとなります。29歳(1871)の時に薩摩の御用商人である梅田半之助、実業家の鈴木保兵衛に招かれ翌年、30歳(1872)の時に横浜に輸出向けの陶磁器を作る工房として真葛窯を開きます。

しかし、当時の関東地方には陶磁器の土が無く、有名な窯が京都や中国地方に集中していたため、かなりの苦労を伴うこととなりました。この頃、香山は輸出用の薩摩焼を研究しいくつもの作品を制作。「真葛焼(横浜焼)」と名付けて輸出しましたが、薩摩焼は金を多量に使用し、多額の資金を必要とするため、作陶が困難となり、「高浮彫(たかうきぼり)」という新しい技法を生み出します。これは金を使用して表面を盛り上げる薩摩焼の代わりに、彫刻を彫り込むことで表現する技法で、薩摩焼に変わる新しい技法を生み出しました。

彫刻による精密な表現が必要となるため、香山は庭に鷹や熊を飼育し、より精密な表現を追求しました。

35歳(1876)の時にフィラデルフィア万国博覧会に高浮彫の真葛焼(横浜焼)を出品すると多くの国に絶賛され、宮川香山の名を世界に知らしめました。

55歳(1896)の時に帝室技芸員を拝命します。

帝室技芸員となった香山ですが、高浮彫は生産が難しいだけでなく、細部にこだわるほどに完成まで何年もかかるという生産効率の低さが問題となり、生産効率を上げるために、香山の作風は以後一変します。

真葛窯の経営を二代目となる養子の宮川半之助(二代目宮川香山)に任せ、自らは清朝の磁器を元にした釉薬、釉下彩の研究を重ね、その技法を身に着けました。この技法のおかげで、新たな魅力を得た真葛焼は生産効率も上がり、輸出産業の主役の一つとして持てはやされました。

1916年、逝去。75歳でした。

初代、宮川香山の死後、二代、三代と受け継がれましたが、1945年の横浜大空襲により、窯は閉鎖され、四代目香山の復興もむなしく、真葛焼(横浜焼)香山の歴史の幕は閉じられました。このような歴史的背景もあり、真葛焼(横浜焼)は「幻のやきもの」と称されました。

松林桂月は1876年に山口県萩市山田に生まれました。数えで18歳の年に上京し、画壇の大家・野口幽谷(1827–1898)に入門します。数年のうちに展覧会への入賞を果たすなど、みるみる頭角を現し、明治34(1901)年には同門の女流画家・松林雪貞(1880–1970)と結婚します。華麗な花鳥画を得意とした雪貞は、生涯にわたって桂月を支える大きな存在となります。

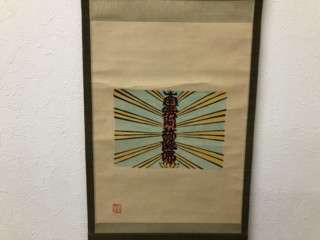

松林桂月は「最後の文人画家」とも評され、渡辺崋山や椿椿山ら崋椿系の流れをくむ精緻で謹直な描写を基礎に、近代の写生画の流行を十分に取り込みながら、そこに漢籍、漢詩の素養に裏付けされた品格の高い作風を特色としています。

明治・大正・昭和の日本近代画壇にあって、「南画」という分野に多大な業績を残し、文化勲章を受章しました。

緑和堂では、松林 桂月の作品を強化買取中でございます。売却を検討されたい作品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

森 寛斎は、日本の幕末から明治時代に京都を中心に活躍した絵師、日本画家になります。本姓は石田、幼名は幸吉、のちに尚太郎となります。

森狙仙、森徹山、森一鳳・寛斎と続く森派の絵師になります。若い頃は攘夷(じょうい)運動に熱中したのとは裏腹に、温和で情趣的な画風で「明治の応挙」と評されていました。1840年頃師徹山は四条派に押され衰退に向かっていた円山派を再興するために、表向きは鉄山の実子として、実際は一鳳の弟として徹山の養子となっています。翌年、徹山が亡くなると一時京都を離れ、四国や中国地方を遊歴し、この頃から南画の画風も身につけ始めたといられております。

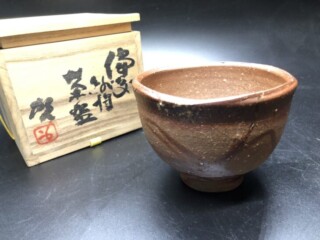

江戸初期から続く唐津焼の名工、中里太郎右衛門。技術の継承とともに、そこに現代的なデザインを組み込み作られる作品群は現在の14代目に至るまで、着実に受け継がれています。

中里又七を祖として現在まで続く中里家。特に注目されたのが12代太郎右衛門(本名重利)です。途絶えていた古唐津を研究復興し、さらに叩き技法と呼ばれる独自の作風が評価され、1976年には唐津焼の人間国宝に認定されました。晩年は無庵と号し、息子に代を譲った後も作陶に専念しました。

13代太郎右衛門は父に続き古唐津の研究を行いつつ、より芸術性の高い作品を生み出しました。また、唐津焼研究者としても活躍し、その起源を探るため海外調査も行い、論文発表を行っいました。

当代である14代太郎右衛門(本名忠寛)は、先々代から受け継いだ叩き技法に中国的な装飾を組み合わせた作風が特徴となっています。

海野清は1884年に帝室技芸員の父、海野勝珉の三男として生まれます。

1911年に東京美術学校を卒業してからは父である海野勝珉と金工師、加納夏雄に師事し技術を磨きます。

1914年には大正博覧会に出展し2等賞を受賞、1919年には母校である東京美術学校の助教授に就任、1928年帝展に出展し特選を受賞します。翌年の1929年からは帝展、新文展審査員を務め、1932年には東京美術学校の教授に就任します。同じ年にフランスへ留学、西洋の彫刻を学びその後の作品に大きな影響を与えたといわれています。

その二年後の1934年に日本へ帰国した後も帝展、展覧会に出展を続け、1943年に勲三等瑞宝章を受章しました。

1947年に帝国芸術院会員となり、1949年東京藝術大学の教授に就任し、日展運営会常任理事も務めます。その他、全日本工芸美術家協会会長、日本彫金家会会長等も務めあげました

1956年逝去。享年71歳でした。

海野清の彫金技術の特徴は父から学んだ伝統的な彫金技法をベースに留学で得た西洋の技術も加え、モダンな装飾を施すなどして独自の作風を確立しました。

三輪休雪は、萩焼窯元・三輪当主が代々襲名している陶芸作家としての名称で、単に休雪(きゅうせつ)とのみ呼ばれることもあります。

三輪家の歴史は古く、江戸時代から400年続く伝統的な窯元です。世襲制の当主も現在まで十三代続いておりますが、400年の道のりの中で一度衰退したといわれるまでに落ち込んだことがあります。

そこから再度萩焼を盛り立てたのは、十代目休雪と十一代目休雪でした。その最大の功績は「休雪白」と呼ばれる純白に近い萩焼です。白萩釉を使用することで作り出す白は、まさに春の雪解けを感じさせる温かみのある仕上がりとなっています。

後に十代目と十一代目の休雪は人間国宝にも指定され、当代の十三代目休雪にも休雪白は引き継がれ、白萩釉を使用し「休雪白」が作り出す渾身の純白、ダイナミックな造形美と、使い込むことで顔を変える「七化け」と呼ばれる萩焼の特徴を生かした作品が数多く輩出されるようになってきました。