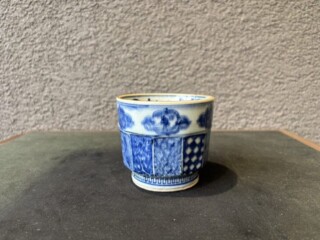

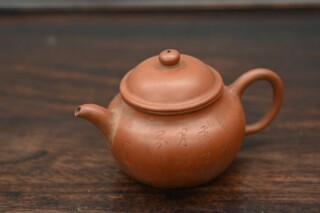

中国陶器・磁器の最近の買取実績

陶磁器製品 買取強化エリア

- 東近江市

- 彦根市

- 甲賀市

- 草津市

- 守山市

- 長浜市

- 大津市

- 栗東市

- 亀岡市

- 京都市

- 長岡京市

- 宇治市

- 大東市

- 羽曳野市

- 東大阪市

- 枚方市

- 茨木市

- 池田市

- 和泉市

- 泉佐野市

- 門真市

- 河内長野市

- 岸和田市

- 松原市

- 箕面市

- 守口市

- 寝屋川市

- 大阪市

- 堺市

- 吹田市

- 高槻市

- 富田林市

- 豊中市

- 八尾市

- 明石市

- 尼崎市

- 芦屋市

- 姫路市

- 神戸市

- 西宮市

- 宝塚市

- 香芝市

- 橿原市

- 奈良市

- 大和郡山市

- 和歌山市

- 岐阜市

- 一宮市

- 春日井市

- 名古屋市

- 岡崎市

- 豊橋市

- 豊田市

- 津市

- 四日市市

- 川越市

- 川口市

- 越谷市

- さいたま市

- 所沢市

- つくば市

- 船橋市

- 市川市

- 柏市

- 松戸市

- 足立区

- 荒川区

- 文京区

- 千代田区

- 江戸川区

- 板橋区

- 葛飾区

- 江東区

- 目黒区

- 港区

- 中野区

- 練馬区

- 大田区

- 世田谷区

- 渋谷区

- 品川区

- 新宿区

- 杉並区

- 墨田区

- 台東区

- 中央区

- 北区

- 豊島区

- 藤沢市

- 鎌倉市

- 川崎市

- 小田原市

- 横浜市

- 筑紫野市

- 太宰府市

- 福岡市

- 福津市

- 飯塚市

- 糸島市

- 春日市

- 北九州市

- 古賀市

- 久留米市

- 宗像市

- 大牟田市

- 大野城市

- 行橋市

- 天草市

- 合志市

- 熊本市

- 玉名市

- 八代市

- 別府市

- 大分市

- 唐津市

- 佐賀市

- 鳥栖市

- 長崎市

- 佐世保市